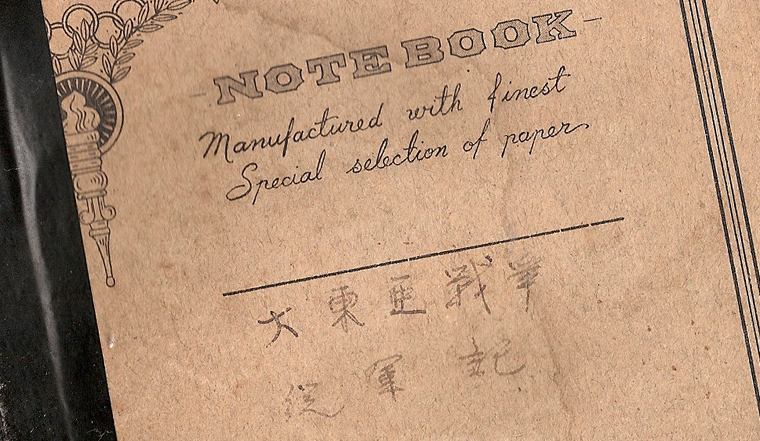

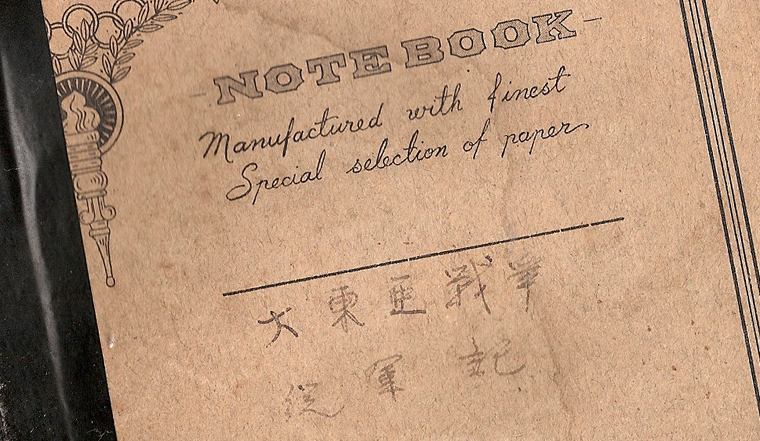

先日、実家に帰った際に亡くなった祖父の残した戦争時の手記を父が書き起こしたものを見せてもらいました。父がその手記をまとめた時に私はまだ小学生で、全く興味を持たなかったんですが、今見てみるととても面白く、手記の主人公である「俺(祖父)」(昭和十六年当時二十八歳)に感情移入して一気に読み終えてしまいました。

内容は祖父が戦争で大活躍をするわけでもなければ映画で描かれるような戦場に居合わせるわけでもありませんが、(だからこそ孫である私が存在しているわけですが)現地の意外といい加減な雰囲気や食べ物の美味さや匂い、仲間との失敗談などがとても身近に感じられ、それと同時に戦争時の過酷な状況にも驚きました。

祖父は筆まめな人で戦争から戻ってからこれを書いたそうですが、元々他人に見せるものではなかったのか、今読んでも軽い文体で読み易く、このまま消えてしまうのは勿体無いので、たいした量ではないんですが、少しずつブログに書き起こしてみようと思います。

昭和十六年十月十日、この日はちょうど宿直に当たっていたがそろそろ寝ようと思っていた。

午後の十時頃、看守係の佐藤巡査が(※1)保安係の部屋で書類整理をしていた僕のところへ来て、

「部長さん、奥さんだか何だか女の人が来ましたよ。」

と言うので事務室を出て行くと、その時既に妊娠八ヶ月の妻が蒼白な顔をして着物だけはよそ行きに着替えて突っ立っていた。

それを見て、

「あーあ、とうとう俺にもやってきたな。」

と直感した。妻は小声で一通の手紙を差し出した。見ると、

「十八日召される。十五日帰れ。 富」

とあった。

その頃は支那事変が長期戦の様相を呈し米英の積極的な干渉により前途は暗く、物資の配給制度が始まっていて、皮革、石油、米などがぼつぼつ不自由になり、衣料にはスフ(※2)が混紡され始めていた。

それでもまさか世界戦争になろうとは思っていないので、二年も支那大陸で戦えば帰れるものと楽観していたようで、俺の男の顔が立つという優越感と未知の土地へ行けるという好奇心とで余り悲壮感は無かった。

しかし、赤紙が来たうえは再びこの職場へ戻れるかどうか分からないので、急に宿直勤務が嫌になり、坪川警部補にその旨申し出て机を整理し、その夜のうちに平岡町の借家に帰った。

妻は先に帰っていて床を敷いていたが、いきなりしがみついてきて胸に顔を押し付け、声を殺して泣いた。その借家は織物工場をベニヤ板で三つに仕切っていたので、隣の部屋には話し声さえも筒抜けだったからだ。(※3)

翌日には早速運送屋を頼んで、家財道具一切の荷造りをした。更に署の送別会に望んだり、なんやかんやでなかなか忙しかった。東京からは剛和、久孝、富寿が別れに来てくれた。本当に嬉しかった。

いよいよ十五日には郷里へ引き上げることになったが、時局重大の折り、見送りは親兄弟といえどもまかりならぬというきついお達しがあったので町内をあげてののぼりや、日の丸を押し立てての見送りは無かったが、署員は八王子駅まで見送ってくれた。その中には大善寺の小使いをしていた新潟県柏崎出身のお婆さんの姿もあった。上野駅では、千住の遠藤さんが駆けつけてくれたのでお別れを言うことが出来た。

浦佐で一泊、親類家の宴を受け、更に東村の実家で親類一同の送別宴があった。十月十七日の朝、村の鎮守様にお参りをし、村中を一巡して村外れまで妻や親戚の人々の見送りを受けていよいよ最後の別れを告げたが、放心したような妻の姿が哀しく見えた。

その日は丁度、県庁まで用事があるといって登太郎さんが同じ列車に乗り合わせて新津まで着いたが、酷い雨降りだったので会津若松を出た列車がスリップして進まず、その夜は郡山駅前の旅館に同じ仙台の東部二十五部隊へ入るという衛生上等兵とその見送りらしい男の人二、三人で同じ部屋に泊まった。

翌日は一番列車で仙台に着き、駅前の広場に出張していた東部二十五部隊の兵士の案内で宮城野原の騎兵第二連隊へ入った。

※1:祖父は警察官だった。

※2:ステープルファイバーの略称。昭和10年代に木綿の代用品として広く使用された。人造綿花。

※3:織物は東京都八王子市の代表的な産業だった。

十二月が終わりに近くなると寒さに向かうというのに蚊取り線香やメンソレなど、真夏のものがどしどし支給される。おそらく仏印辺りだろうくらいのことは誰にも分かってきた。

そして突如として師団は愛知県の演習廠舎(ショウシャ)に移ることになった。次の動員を行うため、仙台の兵舎を空けなければならなくなったためだろう。それから資材の梱包、車両の貨車積みと三日ほどは目まぐるしくこき使われた。

そして長強矢から乗車して一昼夜乗り通して名古屋の北の松林に囲まれたバラックの兵舎に移された。車両輸送中は全車窓の鎧戸を降ろして、まるで囚人者のように何も見せず、途中停車してもホームへ出ることも許されなかった。軍の移動をひた隠しに隠している様子である。

名古屋の廠舎に移ってからの待遇は更に悪く、毛の抜けた紬(ツムギ)のような毛布にカタカタの布団一枚、寒さはいよいよ厳しくとても眠れない。有沢政一君と二人分の毛布をかぶって寝た。その重さのため、足腰が痺れることさえあった。

演習といってもこの頃になったら、濾水車を一単位とした給水隊が編成された。俺は櫃間中尉を隊長とする第二給水隊だったが、三斗入水嚢を背負って歩いたり、トラックの上乗りして一石入水槽を運んだり、まるで遊び半分のことばかりだった。ここで同時入隊した特務兵出身の二等兵は一斉に一等兵に進級させられ、星が二つになってやっと兵隊らしくなった。

十二月も押し詰まった二十九日に浦佐から手紙が来て、妻が女児を無事出産したことを知った。しかし帰郷はもちろん隊での面会も一切禁止されていたので、僅かに便箋一枚に意を託してやれたのが精一杯だった。

やがて正月になったが、カマボコ型の餅一本に酒が一合配給されただけで外出があるわけでもなく、生まれて始めてこんな惨めな正月を迎えた。妻からの詳しい手紙を待っていたが、兄の代筆のものばかりで本人の筆跡を見られないまま十日過ぎになってしまった。

そのころから、いよいよ外地へ向かうらしいという噂が広まり、それを裏付けるように次々に新しい夏服がわたり、編上靴も新しいのが支給された。古い被服は各自が洗って返納させられたが、その洗濯の辛さは並大抵ではなかった。

一月十二日、またまた車両や機材を貨車に積み込み、手足も凍結しそうな夜、名古屋を走り抜けて広島へ送られた。遠藤一等兵、及川上等兵と俺の三人は広島市内の勤め人風の中流家庭に泊まった。その一泊は、それまでの漬物石のような毛布に比べて余りに上等な軽さに、却ってよく眠れなかった。夕食には大きな旅館に集まり、町内の娘たちがお酌に出て実に満堂(マンドウ)(※1)のもてなしで、まったく感激の限りだった。

次々に集結して来てはどこへともなく運ばれていく多くの部隊に対してああまでの歓待をすることは、兵隊たちの生涯の思い出になったことだろう。しかし悲しいかな、昭和二十年八月の原爆一発で広島市は灰塵に帰してしまい、あの時の娘さんたちも主人方も奥さん達も大部分は死んでしまったのだ。

翌朝も旅館に集まって朝食をご馳走になり、粉雪の降りしきる中をトラックに乗せられ、町内の人々の見送りを受けて暗いうちに宇品港へ向かった。

宇品の港には大小様々の軍用船が数十隻停泊していて、師団の輸送指揮官の区分に従い少しづつ分散して他の連隊の兵隊と混合で乗船することになった。やがて夜もすっかり明け放たれて、いよいよハシケに乗って本船に向かう番が来た。われわれ櫃間隊は隆南丸という古い古い五千トン級のボロ貨物船に乗せられたが、船上から見る故国の山々は白雲に覆われ、宇品の街もひっそりと静まりかえっていた。

※1:堂の中に満ちること。満場。

昭和十六年十二月八日、その日は宮城野原練兵場で各個教練をやっていたが、部隊本部から伝令が来て全員即刻帰隊するようにというので急いで隊形を整えて帰隊し、全員が舎内に集合した。

しかし何事が起こったのかさっぱり分からなかった。そこへ山内剃崔が現れて米英に宣戦布告をし、同時にハワイの真珠湾では米太平洋艦隊を全滅させ、マレー半島、ルソン島、グワム島、ウエーキ島等を一斉に敵前上陸を敢行し、全軍破竹の前進を続けているので我々の行くところが無くなってしまった、と冗談交じりに話をした。

太平洋が風雲急を告げているということは薄々分かっていたが、こうまで早く宣戦布告になるとは誰も思っていなかった。それだけに兵隊の中には一瞬ざわめきが起こり、次に自分たちの運命について真剣に考え出したようだった。それまでは単純に支那大陸か仏印辺りの警備の交代要員として二年も勤めれば除隊になると考えていたのだが、相手が米英の二大国となればいわば世界を相手に戦うと同じで、これは容易ならざるものと覚悟しなければならなかった。しかしそれからの日々も今までと大した変わりは無く、上辺だけの朗らかさを装ったり、各々自慢話をしたり、毎日を無為に送っていた。

その中で一つ困ったことがあった。それは、飯盒、帽子、靴下などの官給品が頻々として盗られることだった。誰にも公平に支給されるものだが不心得者がいて、自分の物が汚れたり壊れたりした時、他人の物を失敬する。すると盗られた者がまた他人の物を頂戴するという具合で、これが果てしなく繰り返されていくわけだ。俺も隊内の入浴場で顔を洗っている隙に帽子が無くなってしまった。しかし若い兵隊の様に他人のものを失敬する勇気も無く、無帽で班内に帰ってその話をしたところ現役の若い連中が、

「じゃー俺たちが取り返してやる。」

と言って飛び出して行ったが間もなく真新しい帽子を持ってはぁはぁいいながら戻ってきた。まるで他人のものをうまくせしめることに無上のスリルと歓喜を覚えている様子だった。

日曜日には大抵外出を許されたが、宣戦布告後はどことなく緊張した空気が漲っていた。老兵の多くは酒を飲むなどして鬱憤を晴らしていたが、家に残った身重の妻のことを思うと一時の快楽を求める気にもなれないので大抵映画を見て帰った。家の近い連中は、営門まで女房族が迎えに来たり、市内で待ち合わせたりして大層楽しそうだった。そんなことはとても出来ない相談だけに諦めていたから大して羨ましいとも思わなかった。妻からは面会が許されればどうしても一度会いに行くと手紙で言ってきたが、別れの辛さが嫌だったので面会は出来ないと言って諦めさせた。

十日間程、将校集会所の当番をやらされた。各隊から一人づつの兵が出て、上等兵を長として六名程で朝の点呼から夜の点呼までいるわけだ。食事の上げ下げから拭き掃除までする。将校といっても自分たちよりも余程若い。まるで女中同様に手にヒビを切らせて食器を洗ったり、雑巾をかけたりする。入隊した以上、過去の一切は捨てて最低位からやり直すつもりではいても精神的苦痛を感じないわけにはいかなかった。しかし夜の勤務も昼間の演習も無いし食事は良い所を腹一杯食べられるから考えようでは悪くない役割だった。

現役の初年兵の様に、学科や実技で競争する張り合いも無い。全くその日その日を無為に過ごしていることに、何とも言えない物足りなさと自責の念に悩まされた。隊内には新聞も無く、ラジオも聞けないので殆ど外部のことは分からなかったが、南方戦線では着々と戦果を拡大しつつあるということが兵の口から次々と言いふらされていた。しかし自分たちの部隊がいったい何時頃何処へやらされるのか皆目見当がつかないままどんどんと日は経っていった。

十月中旬とはいえ、宮城野原の兵営は寒々としていて東京の冬より余りにも寂しい風景だ。型通りの身体検査があって各中隊の兵舎に引率されたが、そこには寝台は無く、床に藁を敷き、その上に荷造り用の筵(ムシロ)を敷いただけだった。食器は飯盒一つ、夜は毛布を上下に分けてその中に入るのだが、一人分では寒くて仕方が無いので二人分を合わせて一組とし、背中合わせで寝るのだ。

班長以下全部召集兵で、その中に輜重隊(シチョウタイ)(※1)や陸軍から転属になった初年兵(※2)がいくらか混じっていた。押し並べて軍隊身分は低かったので和気藹々とした雰囲気だった。しかし、誰の顔にも家族と離れた寂しさと、前途に対する不安の色は隠せない。

日夕点呼の時は班内に並び番号をかけるのだが、既に四十を越えた老兵もいて物々しい号令とは反対に滅入り込みそうでもあった。一日三度の食事は麦飯に一杯のお茶が飯盒の蓋に配られるが腹一杯にならない。三日に一度くらいは酒保品(※3)が下給されるが、それもさつま芋かメリケン粉をこねて蒸かしただけのお粗末なものだった。

さていよいよ身包み着替えてこれを荷造りし、郷里へ送る段になると一層の寂しさを感じた。ラジオも無く新聞も雑誌も無い。唯一の楽しみは郷里からの手紙だけで、妻からは三日に一度くらい手紙が来たが、こちらからは外出した時や公用外出者にこっそり頼んで偽名の手紙を送った。しかし、こいつとていつ検閲に引っかかるか分からないので、軍機に関することや反戦的なことは一言も書かなかったのである。

最初の編成は、第二師団防疫給水部といい、大田軍医中佐を隊長に副官が山内大尉、それに広瀬、森川、清水の三軍医中尉、櫃間(ヒツマ)、松浦二衛生中尉、若林薬剤少尉、清水、大栄二軍医見習士官などの将校に軍曹以下兵まで合わせて二百名そこそこの部隊だ。

主たる任務は戦場での伝染病予防と給水である。そのため、軍の機密に属する一トン車の口水車四台が配属された。これで濾過した水を薬剤で消毒して一石入布製水槽(イッコクイリヌノセイスイソウ)(※4)に入れてトラックで前線部隊に給水するわけだ。最初は教育編成として、部隊本部、検水班、病理班、消毒班、給水班などに分けられ、俺は櫃間中尉の率いる給水班になり、一斗入ズック(※5)の水嚢を背負わされ幼稚な訓練を受けた。

毎日殆ど時間潰しの各個教練や戦闘訓練が続いた。近くには海軍の練習飛行場があり、赤トンボのような練習機が飛び回り、それを見上げて郷里への思いを馳せてか、虚ろな目を見はっている兵隊の姿が物寂しさを誘っていた。

十一月中旬だったと思うが、宮城県下で師団の総合演習があり、夜間通りがかりの民家で冷え切った飯盒の飯を食ったが、その時にこの家の主婦が出してくれた白菜の漬物の美味さは何物にも変え難いものだった。また、一人の老婆が息子を捜して部隊の演習地へ来たが、その子に会えず、背負ってきた籠一杯の蒸かし芋を居合わせた兵隊に振舞ってくれたのは印象深かった。

※1:戦争に必要な物資を輸送する部隊。

※2:最下級の兵士、二等兵。

※3:軽食や煙草などの嗜好品。

※4:石は体積の単位。主として米穀をはかるのに用い、1石は10斗。約180リットル。

※5:1斗は1升の10倍で18.039リットル。

退屈極まる航海がまた五日ほど続いた後、船団は仏印のカムラン湾に入った。ここは日露戦争の時、バルチック艦隊が寄港して休養をとった所だという。その入り口は山と山に囲まれた実に狭い海峡だったが、中は物凄く広い。その中にぎっしりとありとあらゆる種類の艦船がひしめいていた。その偉容はなんとも形容し難いもので、無敵大海軍の名に背かないものだった。この大艦隊がまさか二ヶ年余の間に全滅してしまうとは誰が想像したことだろう。

カムラン湾停泊中に、一回半舷上陸を許されたが、陸に上がってみたというだけで町があるわけではなく、きれいな川も沼も無く、百姓部落の井戸水をもらって行水しただけだった。それでも、十日間も船上で暮らした後で踏みしめる大地のガッシリとした安定感はなんともいえぬ頼もしさだった。この部落民は支那系の人々で、黒づくめの木綿服に素足という極めて素朴なものだ。家屋などもまるで日本の山小屋か、畑の番小屋程度の粗末なもの、家財道具などもまるで無い様子だった。

カムラン湾に何日くらい居たろうか。明けても暮れても船の上で、木もろくに生えていない仏印の山々と湾内に停泊している艦船を眺めて暮らすのは、実に退屈だった。そのうち、二月十五日にシンガポールの英豪連合軍が降伏したというので内地では大祝賀会が行われるという。全員武装して甲板に集まり、皇居遥拝の式を行い、少々のお酒と甘味品の下給があった。そしてその翌日、船は港を出た。三日振りで動き出した船上はそよかぜが吹き渡り、兵隊たちも生気を取り戻したようだった。湾外に出たところでおびただしい輸送船団と合流して大船団となり、それに護衛として第八艦隊といわれる巡洋艦数隻を含む大艦隊がついてきた。

最後の寄港地を離れたのでもう機密の漏れる恐れは無いというわけで、師団の任務が発表された。それによると、師団は昭和十七年三月一日、午前三時を期して蘭領のジャワ島に敵前上陸し、英豪連合軍を殲滅するというのだ。そして現地についての気候、風俗等についての概略の説明が合った後、現地語であるマレー語の教育も行われ始めた。その時になって始めて各船に数人のマレー語の通訳官が乗り込んでいたことが分かった。

大船団はジャワ島へジャワ島へとひた押しに進んでいった。途中、どこの基地から飛んでくるのか、日の丸も鮮やかな銀翼を張った海軍機の大編隊が、ごうごうと船団の上を通過して、南の水平線に消えていった。実に頼もしい限りであった。

出港してから何日目か。水平線上にかすかに陸影を認めて兵隊たちは大喜びだった。船員の話ではアンナバス諸島の一部だという。海はますます静かになってきたが、暑さは一層苛烈になり、一時間も船室に続けて居られない。一日一度はきっとスコールがやってくる。その時ばかりはみんなで素っ裸になって甲板に飛び出し、体をびしょ濡れに濡らして喜び合った。

これがどこか平和な新天地を求めての旅だったらどんなに楽しいことだろう。しかし現実は、敵がてぐすね引いて待ち受けている地域だ。

「海岸線まで鉄道が来ている場所へ上陸するのだから、おそらく列車砲などもあるだろう。この船団の三分の一は犠牲になる覚悟の上陸である。」

と誰言うともなく言いふらされた。そのうち、敵艦隊が現れたという情報で、船団は回れ右をして北へ引き返すこと一昼夜、その間護衛の艦隊だけが全速前進をした。後で分かったのだが、このとき米豪連合艦隊との間でジャワ沖海戦が行われ、敵艦隊に大打撃を与えたのだった。そこでもう大丈夫とあって、再び船団は南下を始めた。この後退のため、三月一日の上陸が一日伸びた。

基隆には三、四日の停泊で何も積み込まず、またもとの七隻の輸送船団と二隻の駆潜艇の護衛で、台湾海峡を南下することになった。基隆港を出た後、甲板から兵隊が一人海中に落ちたとかで、二回ほど同じところを旋回したが、暗夜のためわからぬまま通過してしまった。

丸一日くらいの航海で船団は高雄港外に到着した。この辺りは波も静からしく、防波堤も何も無い全くの港外に大小様々な船が無数に碇を投じていた。我が船団もすぐに港へ入らず、その群れの中に投錨した。ここはもう南洋に近いだけに、直射日光はキラキラと眩しく、船内はまるで蒸し風呂のようだった。

特に食事は大抵出来たての熱いものばかりなので、大汗をかきながら食べ、終わるとすぐに甲板へ逃れて涼をとった。風も無く、熱帯の太陽がギラギラ照りつけ、動かない船内はまた一層暑苦しかった。そんなある日、甲板上で涼をとっていると船員の一人が、

「ふかじゃ、ふかじゃ」

といって甲板を走っていくので、後を追って海を見ると、なるほど三本もあろうかと思われる薄黒い魚が、船腹に沿って悠々と泳いでいる。一斗樽を鼻先でゴンッゴンッとやってから姿を消した。退屈凌ぎにはいい余興だった。

二日ほど港外に停泊してから、船は港内に入ったが、港外の船団が余りに多かったので、港の中は狭すぎて窮屈な感じだった。ここで一日がかりで、高射砲、上陸用船舶や食料なども積み込んだ。その上、工兵隊なども乗り込んできたので、船内は一層狭苦しい感じになった。一日くらいまた上陸させてくれるかと楽しみにしていたが、とうとうそれは許されず、三度船団を組んで南下を開始した。高雄港に入る時、湾の入り口の民家の前で、大きな日章旗を振っていた女の和服姿が印象に残った。

高雄港で積み込んだ食料はかなり豊富なものだったらしく、それからは船内の給仕は相当良くなった。海は全く穏やかで、小波さえ立たず、文字通り油を流したようだった。来る日も来る日も青黒い大海原と白い雲と僚船の姿が見えて、少しも船は進まないのではないかと錯覚を覚えるくらいだ。船団は高雄を出る時増強されたらしく、遥か水平線の彼方まで船が続いて見えた。何隻くらいあるのか良く分からない。

三日目辺りになってから、陸地に近づいたらしく海鳥の姿が見え始め、やがて薄い板を並べたような帆を張った支那ジャンク(※1)や、櫓を向こうに押してこぐ漁船などがちらほら見えてきた。この頃はもうすっかり船内は夏のような暑さで、兵隊たちはみんな甲板へ出て涼をとらなければならなくなった。僅か四日くらいの船旅でこうも温度が違うところまで来たことがまるで夢のようだった。

雨の振り出した日に、台湾の北端の山々が見え始め、程なく基隆港外に到着した。防波堤には外海の波濤がぶつかり、ものすごい飛沫を上げている。ここで駆逐艦の一隻は、右方へ舵をとって甲高い汽笛の音を残して船団と別れていった。おそらく高雄辺りへ直行したか、内地へ帰ったのだろう。そして残った駆逐艦の一隻が先導して、船団は一隻づつ狭い港口を通って港内へ入っていった。そこには陸軍旗をマストの頂上に掲げた貨物船や客船が無数に停泊していた。俺たちの隆南丸もその中に投錨したが、岸壁まではかなり遠いらしい。

一夜明けると、今度はすばらしい晴天であった。周囲の山々は青々と樹木が茂り、名も知らない紅い花が所々に見られ、日傘をさした女の姿も一際眩しく見えた。雪の降っていた内地と比べ、余りに違いすぎる光景にまたまた夢を見ているのではないかと目を疑いたくなるくらいだった。

ここで各部隊ごとに半数づつ二日間洗濯上陸を許された。街の中にある銭湯を開放して入浴をしたり、洗濯をしたり、街の婦人会からお菓子の接待もあった。入浴は名古屋の廠舎を出て以来だけに、全く文字通り命の洗濯だった。

基隆の街はまったく支那人街で、大きな商店が軒を並べているが、その店の前が通路になっていて、雨が降っても傘無しで歩ける。越後の街の雁木通りと同じだ。商品は余り豊富ではないが、バナナ、パイナップル、砂糖キビなどがふんだんにあった。

ここへ先発してきていた岩本軍曹が、スケッチブックを持っていて、綺麗に台湾風景を書いていた。俺も早速真似をしたくなり、文房具店で貧弱なスケッチブックと色鉛筆を買って船内でスケッチを始めた。これ以来、変わった風景や風俗をスケッチし続けてきたが、残念なことに最後の引き上げのとき、連合軍に取り上げられるというので全部焼いてしまった。

※1:中国およびその周辺特有の船の総称。特に中国の小型帆船は有名。

これが故国の見納めになるかもしれないと思えば、何かこみ上げてくるものがあるはずだが、乗船したらすぐに船室の割り当てを受け、船上生活に必要な食器などを受領したり、見廻り品の整頓やらで、一人で感傷にふけっている余裕も無かった。

すぐにまた一番船尾の一区画へ移された。そこはスクリューの真上に当たっていて、酷く振動の激しい場所だった。その一番奥へ装具を押し込み、毛布を四つ折に敷いて、全員芋を並べたように寝る。何しろ着ているものは全部夏物で、毛布も一人一枚当りしかない。夜になったらその寒いこと。もちろん火の気は無く、あるだけの毛布を集め、それでも足りなくて敷いてある薄べりまでかけて鼠の子供のように並んで潜り込んだが、とうとう寝ることは出来なかった。

そうこうしている間に船は出港し、翌日は下関海峡を通過する。軍の移動を隠すため、兵は絶対に甲板へ出てはならぬと固く言い渡された。しかし禁じられると余計見たくなるもので、甲板にしかない便所へ行くふりをして出てみたが、下関と門司の両岸がすぐそこに迫り、歩いている人間の姿もはっきりと見られた。これが故国の見納めになるかもしれないと、三々五々そこらにいた誰もが感傷的になっているらしかった。

やがて九州の山々が遥か後方に霞み、それもとうとう水平線の後方に没し去って、目に入るものはただ青黒い大海原と白い雲、それに前方警戒の駆逐艦が二隻、それに続く僚船が七隻だけとなった。こんな風景の中で唯一つの慰めは、船首近くの白波の間からスースーと飛び立っていく飛魚の姿だった。

夜は完全な燈火管制で、太い煙突から吐き出される黒煙が不気味に船上を覆い、前後の僚船の姿も見えず、時折護衛の駆逐艦が船腹すれすれに通り過ぎるのが見られるだけだ。

故国を離れて二日ほど経ったら、船内は急に暖かくなり、甲板から眺める海の景色は何の変化も見せないが、ぐんぐん南下していることがはっきり分かった。やがて、玄界灘のうねりが大きく船を揺らし始め、ぼつぼつ船酔いで苦しむ兵隊も出始めた。

船内の生活は酷く単調なもので、たまに船橋に立って、対潜、対空警戒勤務に就く他は殆ど仕事は無く、一日一回は全員甲板へ出て運動するが、後は船室内でゴロゴロしているだけだった。船には郵便物も届かず、ラジオも無く、自分たちはいったいどこへ運ばれていくのかさっぱり分からず、もちろん読む本とて無かった。

食事は陸上の兵舎にいたときよりも更に悪く、生ものは殆ど無くて、凍り豆腐や若芽〆の味噌汁、魚の煮付けのお菜に、塩水で洗って炊いたしょっぱくて黒い麦飯だ。その代わり二日に一回くらいは金平糖などの下給品が配られた。これが兵隊たちにとっては唯一の慰めだった。

本体が出発した後は、ガランとした校舎の真中の建物に、いいものを全部集めて、一兵卒にいたるまで、スプリング付きの寝台に、個人用の蚊帳を張り、純毛、純白の毛布をかけて寝た。その上、誰からともなくパジャマを着て寝ることになり、まるでホテル住まいのような生活が始まった。仕事といっても、駐屯各部隊からの検便を主としたもので、我々輜重兵も、衛生兵並みのシャーレー洗いや、ヤニテン流しをやった。それも一日ほんの一、二時間の仕事で、あとは本を読んだり、キャッチボールをやったり呑気至極だった。

ジョクジャカルタでは、他部隊との同居だったから、そっちへの気兼ねもあったが、今度はまったく独立した建物にいるのだから、その心労もなかった。山内大尉、森川中尉の二人は、市内の民家に分宿して、これまたまったく軍人離れのした贅沢らしかった。建物には塀も無く、歩哨もたてず、夜たった一人の不寝番をおくだけだった。そんな具合だから、夜ともなると街の女たちがカラコロとサンダルを鳴らして集まってきて、それぞれ一人づつの兵隊をくわえて裏の空き兵舎に消えていくのだ。

外出は、日、水の週二回となったが、映画も芝居も日本人向けのものが未だ出来ていなかったので、街へ出てもたいして面白い遊び場も無く、公営の慰安所へ行ったり、レストランでウイスキーを飲むくらいだった。

この駐留間の収穫は、なんといっても顕微鏡の世界を知ったことだ。赤血球、ブドー状菌、連鎖状菌、双球菌をその実物を目で見たが、それにも増してその神秘的な実態に接した感じを深くしたのは、精子の姿を見たときだ。丸い半透明な頭を活発に振りながら精液の中を泳いでいる姿は実に脅威そのものだ。

毎日を呑気に暮らし、戦局がどうなっているのかたいした関心も持たず、またラジオもなし、軍司令部で発行する新聞が、週に一度くらい回覧されるが、あまり内地の事情も戦局も詳しくは知らせてくれなかった。ジョクジャカルタでは、在留華僑団がラジオ受信機を寄付してくれたので、これで米空母の東京初空襲を知った。その重大性もあまりピンとこなかった。しかし、この間に米英連合は着々と反撃の準備を進めていたのだ。

バンドンに来て初めて内地からの便りを手に入れることが出来た。なんといっても一番嬉しかったのは、妻からのその後の詳しい便りと、節子のまだ生まれて間もないあどけない写真が入っていたことだった。妻子ある連中の殆どがこの時、その写真や便りを手に入れて大はしゃぎだった。中には学齢に達した子供を持ったものもいて、そのたどたどしい文章を見せて自慢しているものもいた。

ジャワ島はじめ全蘭領東インドもまったく日本軍の手中に収まり、軍政も軌道に乗ってきたので、兵隊の中から現地除隊希望者を募った。こんな気候のいいところで一生妻子と暮らすことが出来たら、と本気で応募することになり、履歴書も出したし、マレー語の勉強も身を入れてやりだした。

知らぬが仏で、現地除隊などもう戦争は勝利に終わったくらいに思っているとき、敵米国は着々と反撃準備を進め、その先鋒が西太平洋の最前線ソロモン群島のガダルカナル島に逆上陸し、少数の我が守備隊は全滅し、出来上がったばかりの飛行場には、敵戦闘機が進駐していたのだ。やがて第二師団に、このガ島奪還作戦の出動命令が来た。先着の師団主力は、途中行く先を変更して比島ミンダナオ島に一時待機して、我々残留部隊のジャワ島出発を待ってどこかで合流する手筈となり、この平和な美しい街バンドンにもお別れすることになった。それは、まったく予期しないことで、戦局はこれからドンドン苛烈を極めていったのだ。

一ヶ月も経たない内に、バンドンの本隊からすぐに復帰するように命令が来て、大急ぎで装備をまとめ、ジョクジャカルタを後にした。そして進駐の時とは違う道路を通り、途中すごい峠などもあって、丸一日がかりでバンドンに到着したときは、トラック上の兵隊は、汗と埃にまみれ、まるで煤掃きの男のように目ばかり光っていた。

師団主力は南太平洋方面へ出動する準備をすっかり整えていたが、我々は、山内大尉、森川中尉を頭として一個中隊を形成し、目抜き通りにあるキリスト教の高等学校を宿舎として、このバンドン市内に残留することとなった。そんなわけで、櫃間中尉の小隊は、ジョクジャ組と本隊とに分けられることになり、残留の我々は大いに羨望の的になった。その夜は、本隊と送別の宴を張ったが、それまでの本隊の生活と、我々ジョクジャ組みのそれとはかなり違ったもので、我々のほうは、全ての点で恵まれていたようだった。

それからのバンドン駐留は更に贅沢な生活で、おそらく内地にいる人々などには想像も出来ないものだったと思う。そのころはもう内地では、食料も衣料もかなり貧窮していたらしいが、バンドンには、酒も甘味も衣類も実にふんだんで、しかも安かった。しかも殆どの日用品、嗜好品が下給されるので、下士官や将校は、かなり上等の時計やカメラなどを手に入れたようだった。俺もその真似をして、スイス製の提げ時計を買ったが、これは駄目だった。すぐに部品が壊れて動かなくなってしまい、飾り物になってしまった。それでもよく持ち続けて、最後に仏印在留中に土民に売って酒を飲んでしまった。

一旦バンドン周辺に集結した各兵団はここでそれぞれの警備地区へ分散されることになった。我々櫃間中尉の小隊は更に分けられて、大原見習士官を長とした十五人ばかりの下士官兵が、昔王城があったという「ジョクジャカルタ」に向かった。そこはジャワ島中部の要衝で、若松の歩兵第二十九連隊の遠藤大隊を主力とする部隊が進攻していた。

バンドンから先は殆ど戦闘は行われない無血進駐だけに、部落でも街でも、住民たちは不安げに我々の進軍を覗いていた。ジョクジャカルタまで、丸一日はかかったと思うが、街に入るとその蒸し暑さは一層激しく、直射日光は肌に焼きつくようだ。すぐに王城内に入り、割り当てられた宿舎に入ったが、工兵隊の分遣隊と一つ棟を分けて使うこととなった。そこにはまだ蘭印軍の土民兵がいて、我々の世話をしてくれたが、翌日にはどこかへ行ってしまった。

兵舎はかなり高いコンクリートの塀に囲まれており、その塀の上は歩けるようになっていて、そこへ登ると街の様子が一目で見渡された。また「グノンメシピ」という活火山もみられて、実にいい眺めだった。別に勤務があるわけではなく、演習も無いので、毎日が退屈なくらい呑気だった。それで、一部の兵隊と隣の工兵隊の連中は、昼間からトランプ博打をやっていた。そんな仲間に入ったら大変なので、暇な時はスケッチブックを持って塀に登り、街の風景を写生した。

ここで初めて日曜日の外出を許され、久しぶりに娑婆の風に当たることが出来た。しかし、街へ出ても映画は無く、飲食店とはいっても不味い割りに高いから、せいぜい果物を食べるくらいで、もっぱら兵隊の遊び場は、軍公認の慰安所ということになる。

そこには現地の乙女たちが十数人もいて、アンペラで囲った部屋に入れて相手をするのだが、内地を出たときから南国の女には恐るべき梅毒があるから、むやみに接してはならないと言われているので、何となく薄気味が悪かった。もちろん言葉は片言も通じないし、何となく嫌な体臭があって、決して良い相手ではなかったが、何しろ妻子と別れて暮らすこと半年以上になる中年男の多い部隊だけに、この慰安所はかなり盛っていた。

一回が軍票の一円で、サックが一つ配給されていた。そして窓も無い風も通らない部屋へ入っていくと、がらんとしたアンペラ囲いの中に、竹製のギシギシという寝台の上に、軍用の藁布団を敷いた粗末なものがあり、その上で用を足すわけだが、汗ばかり出て何が何だか分からないうちに終わってしまった。誠に浅ましい限りである。

外出出来ない日でも、裏門の前には、果物、アイスクリームなどを持った娘や少年たちが群がって、兵隊相手に商売しているが、夜ともなると、これはまた春を売る娘たちがチラホラ現れて、兵隊たちに手で合図をするのだ。それに答えてこっそり顔を出した兵隊の一人が、一枚の軍票を娘に手渡すと、それを持って街灯の下へ行き、ひもらしい男とそれを明かりにかざして、ためつすがめつ眺め、本物の軍票と確信すると、娘は勇敢にも鉄の門扉に登って、兵営内に飛び込んでくるのだ。女が一旦体を張れば怖いものは無いらしい。

こんな呑気な日が続き、御馳走は飽きるほど食べられた。煙草は敵さんの押収品のジャワ煙草「マスコット」というかなり上等なものがどしどし配給されたし、まったくの天国だったが、戦争に駆り出された男たちにこんな贅沢を長く許しておくはずは無かった。

こんな悠長な日を送っている後方部隊とは別に、前線では、敵を追ってバンドンへ、バンドンへと破竹の進撃を続けていた。名前は知らないが、かなり大きな河に架けられた橋が爆破されて通行できず、工兵隊の架橋の仕上がるのを待って、大部隊が川岸に集結した。この時、前方の敵砲兵陣地から、この架橋妨害の砲弾を打ち込んできて、若干の戦死者を出した。この時我々も橋に近い椰子林に待機していたが、ヒュル、ヒュルという不気味な砲弾のうなりに次いで、耳を圧するような爆発音を初めて聞き、みんな顔色を無くして、ただうろうろと立ち騒ぐだけだった。

そのうちに工兵隊に負傷者が出て、担架で後送されて行くのを見ると、一層恐怖感を煽られた。しかし、この砲撃も間もなく、たった一機の友軍戦闘機の低空飛行による威嚇で、全く沈黙してしまった。ほどなく架橋が始められたが、この日はやむなく、我々は一時後退して宿営し、翌日この架橋を渡って、いよいよバンドン市内へ入ることになった。その前に、後方からの伝令で、敵が全軍降伏したことが知らされ、全線に渡って朗らかな笑いが起こった。

それから先の行軍は、実に頼もしいものだった。中にはドラム缶の上乗りをしながら、トランプで博打を始める者さえあった。しかし、自動車を運転する者たちは大変な苦労だった。何しろ幹線道路の橋があっちこっちで爆破されているので、その都度山の中の泥道を迂回させられるのだから、一日の行程もいくらも進まなかった。

また、運の悪い出来事もあった。ある捜索連帯の若い将校が道路の偵察に出て橋の下へ降りて行き、そこに運悪く隠れていた敵兵に狙撃されて戦死したことがあった。後には敵味方の死者は無数に見たが、その頃は敵のはともかく、味方の死体を見るのは初めてだったので、何ともいえぬ悲しみに襲われたものだ。

敵が堅塁を誇っていたバンドン要塞も、その威力を十分に発揮することも出来ず、あっさり開城となってしまったので、我々は何の抵抗も受けず、堂々とバンドン市内に入ることが出来た。途中、自動車を手に入れたいというので、オランダ人らしい立派な家に行き、手を挙げて出てきた女たちに銃を突きつけて車庫の扉を開けさせたが、キャブレターは取り外してあったので、残念ながら動かすことが出来なかった。その次に、また土地の人の話で、自動車があるというので、本通路から大分外れた小部落内にある砂糖工場に行き、やっとボロトラックを一台手に入れたが、これを運転させられた村山一等兵の骨折りは大変なものだったらしい。

こうして極めて平穏な進撃を続け、三日後にはジャワ島西部の要衝「ボイテンゾルグ」に入った。ここは本隊の上陸したバニタハ湾からの本通りも通じていて、既に我が軍の諸部隊が入っていて、右往左往していた。建物などはオランダ風の洋館もある。立派な街で、戦争の跡もなく、原住民も平常通りに生活している風であった。

我々にとって一番珍しくて嬉しいものは、数々の果物だ。バナナ、マンステン、パパイア、パイナップル等内地で知られているものはもちろん、その他名も知らないものがたくさん街道で売られている。通貨は蘭印政府のものが通用しているが、我々には船内で既に軍票が渡されていた。それで結構果物くらいは買えたので、行く先々で十分食べられた。

ボイテンゾルグを出て、バンドンに向かったが、この辺りから戦禍が酷く、橋も破壊されたものがあって、迂回させられたこともしばしばあった。どこへ行っても人間の多いのには全く閉口した。珍し気に寄ってくるのはいいが、服装は汚く、皮膚病患者が実に多い。また子供は大抵マラリアにかかっているため、腹部が甚だしく張ったのが多い。それでも友軍の行動にはよく協力してくれた。例えば、迂回道路がぬかるみで困っていると、鉈を持ってきて山の木を切り出して敷いたり、昼食の時は椰子の実や水をサービスしてくれたりした。

ある部落で小休止していると、突如飛行機が低空で通った。ふっと見上げると、日の丸でなく、二重丸の英軍機だった。始めて見る敵機にすっかり狼狽して、頼りにもならない家の軒下に隠れたりしたが、幸いそのまま通り過ぎていった。またあるときは、大通りから少し外れたところで、給水訓練(実戦中に訓練とは変に聞こえるが、実際にそんな暢気な進撃ぶりだった。)を兼ねて、水浴と洗濯をやっていると、綺麗な川の流れとばかり思っていたのに、ちょっとした淀みを見ると、黄色い人糞の塊がプカプカ浮いている。よく注意してみると、そんなものは無数に次々と流れているのには全く肝を潰してしまった。後で分かったことだが、この土地では、みんな川や沼の中に尻を浸して糞をするのだ。そのくせ、その同じ川で洗濯をし、体を洗い、口をそそいでいるのだ。全く不衛生極まる話だが、昔からの習慣であれば、当たり前のことで、当人たちは一向に平気らしい。

またある時は、土地の男が手招きで、オランダ兵がやってくると知らせたので、その真偽を確かめてもみず、大慌てに車両をまとめて逃げ出したこともあった。

翌日も一路東へ向かって自動車進撃を続けたが、敵はどこへ行ってしまったのか、何の情報も無く、また戦闘状態も起こらなかった。「チャンジョウール」という街へ入ってみると、あっちこっちに砲弾による破壊の跡があり、火災を起こして焼け落ちた民家も何件かあって、まだくすぶっていた。

その街の中心部と思われる辺りの道路上に、オランダ軍兵士の死体が十数人も転がっていて、中にはまだ生きているらしいのもあった。しかし、土地の人は一切それらに触れようともせず、我々日本兵に対する歓迎の仕草で一生懸命だった。中には白人家屋の略奪品と思われる上等の家具を二、三人がかりで運んでいるガッチリ型もいた。だが我が兵隊の中にも何か物欲しそうに焼け跡をうろついて隊長に怒鳴られたものもいて、土地の人を笑えぬひとコマもあった。

この辺りから、沿道いたるところに白人の乗り捨てた乗用自動車が溝に片輪落ちしたものやら、電柱にぶつかったままの物やらが見られた。また自動小銃や機関銃も無数に捨てられてあったが、誰も目をくれなかった。

進むに従って、ジャワ島の中心部に入ったらしく、田や畑が広々と開け始めた。ここでは年中雨が降り、米は後から後からとれるということだった。そのため、稲刈りと田植えが隣接した地区で行われているのも見られた。稲は日本のものと違って藁が長く、固くて、穂は種がまばらだが日本種の三倍の大きさだ。これを藁ごと刈るのではなく、老若男女数十人が一団となって田へ入り、小さな刃物で穂首からもぎ取って、これを日本の落穂拾いのようにひと掴みづつ束ねて、両手に持てるだけ持って延々長蛇の列を成して部落へ帰るのだ。実にのんびりした、まさに原始時代の生活である。家に集めた稲穂は、庭一杯に広げてよく乾燥させ、牛に踏ませて粒を落としてから袋に詰めて、政府の精米工場に納めるということだ。

道路は舗装されていて、両側に大きなねむの木が立ち並び、南国らしい風景を繰り広げている。部落には大小色々の椰子の木や、バナナの葉が繁っていた。逃げた蘭印軍が友軍の追撃を阻むために、道路上の並木の幹に穴を開けて、爆薬を仕掛けてあるということだったが、余りに急な進撃にそのいとまも無く、そのままになっていたが、所々倒されていたところもあった。

上陸第二日目の夜も沿道の部落で仮眠を取ったが、ここでは大勢の現地民がやってきて、手真似や表情で盛んに我々を歓迎してくれたが、彼らに取り巻かれていると、実に妙な体臭が漂い、気分が悪くなった。

その後、現地人の密告で近くの部落に大型トラックが隠されているというので、四、五人で銃を持って行ってみると、現地米の袋を満載したまま車庫に入れてあったが、大事なキャブレターを取り外してあるため動かず、仕方なく現地人に手伝わせて押し出して宿営地まで持ってきたが、結局どうにもならず、つんであった米は全部現地人にくれてやった。

車両や機材の陸揚げが終わり、部隊を整えて行動を起こしたのは夕方だった。敵は敗走してしまって姿を見せなかったが、どこで不意打ちを食らうか分からないので、一応銃に弾丸を込めて、全員車上の人となった。

戦闘部隊に続いて、この方面の「ホイテンブルグ」ジャワ名「ボゴール」に向かった。しばらく走ったとき、前方に赤、黄、青、色とりどりの派手な服装をした土地の人が大勢いるのが見えたので、これはてっきり土地の娘たちが総出で行軍を歓迎しているものとばかり思ったが、近づいてみると、何とそれは全部屈強な男ばかりで、派手に見えたのは腰に巻いている「サロン」だった。この地方の人々は、男女、老若、子供にいたるまで、腰に派手な布地を巻きつけている。面白いことには、女は日本人の腰巻のように一枚の布を横で合わせているが、男は筒型に縫い合わせてあって、普通は腰に巻いているが、少し活動するときはこれを肩から斜めにかけたり、時には頭に鉢巻みたいに巻きつけたりしている。

沿道に出た男達は、みな右手親指を突き出して口々に何か怒鳴って歓迎の意を表していた。しかし、異国の軍隊を迎えるので、警戒心は解いていないらしく、女と思われるものは一人も姿を見せなかった。部落に入ると、一層大勢の人が集まっていたが、やはり女は家の中にでも隠れているのか、さっぱり見られなかった。

初めて女を見たのは、その翌日あたりで、部隊が路傍で小休止をしているとき、どこからか子供を抱いて泣きながら、二十二、三才ぐらいの女がやってきて、しきりに何か訴えている。腹が減っているのだろうと誰かが飯盒の蓋で飯をやったが、頭を振って食べなかった。そしてまたどこへともなく行ってしまった。

上陸第一日目の夜は、道路に面した部落の中で、自動車に乗って仮眠することになった。敵の姿は無くとも、異国の夜は何となく不気味だった。その上、遥か前線とおぼしい方向から、遠雷のような砲声が轟いてきた。隊長櫃間中尉以下、僅か二十名そこそこの部隊では一層心細い。しかし、戦争の悲惨さを未だ一度も経験していない連中ばかりだったので、いたって朗らかなものだった。

土地の人々は姿を消して、誰一人姿を見せなかった。不寝番の割り当てで、何か不満でもあったのか、分隊長心得の円谷兵長が文句を言って隊長に叱られるという一幕があった。

ジャワ島は赤道の南で、日本内地とは夏冬反対だが、時間はほぼ同じで、五時ごろにはほのぼのと明るくなる。そのころ、我々も小発に乗っていよいよ敵地に乗り込む段になった。船腹を縄梯子に伝わって降りる訓練は航海中にやっていたので、大体のコツは分かっているつもりだったが、さて重い装備を付けて実際にやってみると、ぶらんぶらんと揺れている梯子を降りるのには一汗かかされた。それでも落ちた者も無く、予定通りに小発に移乗して、一直線に陸地に向かって走り出した。兵隊たちは、膝の上まで塩水に浸かりながらものんきに話しをしながらゆっくりと上陸した。

そこは一面の椰子林で、既に上陸した部隊の兵が大勢あっちこっちで休んでいた。我々も適当な場所に一塊になって休んでいるうち、すっかり夜は開け放たれ、まばゆいような熱帯の太陽がギラギラと照りつけ始めた。そうなってみると、あっちにもこっちにも名も知れぬ赤い花が咲き乱れているのが見られ、虫の声も賑やかで、全くの楽園に来た感じだった。もしこれが敵との交戦しながらの上陸だったら、あるいはもう海の底に沈められてしまっていたかもしれないと思うと、ゾッとした。

そのころになったら、船団はぐっと海岸線近くに侵入してきて、一斉に積荷の陸揚げを開始した。船団の上には、我が戦闘機隊が乱舞して敵機を警戒していた。車両や兵器、弾薬などを満載した大発が続々と砂浜に乗り付けては陸揚げをしていたが、そのうちの一隻に、二、三十名もの外人船員らしいずぶ濡れの男たちが乗っていた。よく見ると、みんな鬚無邪の白人で、紺色の作業衣に、同じ色の救命胴衣をつけているだけで携帯品は何も無く、殆どが素足で、中にはかなり酷い怪我をして仲間の肩を借りているものもあった。

彼らは砂浜に上がると、一塊になって座らされ、その周りを着剣した友軍兵が取り巻いていた。誰もがこれを見て、てっきり我が海軍に撃沈された敵貨物船の船員だろうと思ったが、誰からともなくその男達は昨夜のバンタム湾上陸の、我が方の主力艦隊と交戦し、沈められた米巡洋艦ヒューストンの乗組員だということが伝えられた。これが世界に誇る米海軍の軍人かと思われるような、むさ苦しい男ばかりなのにはまったく驚いてしまった。

彼らの中には、毛むくじゃらな腕から海水に濡れたがかなり上等らしい腕時計を外し、煙草と交換しようと取り巻きの日本兵に、手招きで哀願してくるものもいたが、誰も薄気味悪がって応じようとはしなかった。しかし、その表情には、概して楽天的なものがあって、悲惨な捕虜という感じは無かった。あの頃でも、最後は俺たちの勝ちになるのだといった面構えが伺われた。

彼等とて、何も好き好んで戦争に来たわけではないだろう。やはり国家の権力によって召集されているに違いないと思うと、反感どころか、むしろ同情さえ感じられた。その後、ジャワ島を進撃中に、丸裸に近い体に、日本軍団の地下足袋などを履かされ、リヤカーに荷物を乗せて歩いている姿を見たとき、一層哀れみの情を深くした。

いよいよ明朝、蘭印政府の拠点ジャワ島へ上陸するという日、船団は二つに分かれて右と左に別行動をとり始めた。われわれの乗船隆南丸は右のコースに加わり、ジャワ島とスマトラ島との間にあるメラク湾に向かった。

やがて日は没し、月は無く、全くの暗夜の海を船団は粛々と進んだが、いつの間にかエンジンを停止し、漂流の形となった。もちろん辺りは真っ暗で、僚船の姿も見えないが、遥か水平線の彼方に黒々と陸地らしいものが見えてきた。敵地に侵入を開始したのだ。

すると突然、その陸地の一端がカーッと赤く照らされ、山の稜線がはっきりと見えたかと思ったらすぐにその光は消えた。間もなくドドーンという遠雷のような轟が聞こえた。しばらくするとまた、赤い光が空を焦がして消えては遠雷の轟を起こし、これが段々と間をつめて頻繁に起こり出した。

船上でこれを眺めていた高級船員の話では、左のコースを取った本隊が、ハンタム湾で敵と交戦をし始めたのだという。兵隊たちは、自分等に襲いかかるかもしれないあの戦闘の恐ろしさを未だ知らない者が多いので、まるで遠くの烽火でも見ているようにはしゃいでいた。

しかし、こちらの船団でも着々と敵前上陸の機は熟しつつあった。漂流していると見えた船は、ごく僅かづつ忍び寄るように行動を続けていたらしく、すぐ目の前に敵地の山々が黒々と横たわっているのがはっきり見える位置まで来た。甲板では上陸用舟艇を降ろすクレーンの活動が始まり、我々にも上陸準備の命令が出た。三八式騎銃と実包三十発程が唯一の武器であったが、戦闘員としての支度は出来上がった。しかし、今から始まるであろう上陸作戦で、命を落とすかもしれないという緊迫感はどうしても湧かなかった。

そうこうしているうちに、着々と上陸次第は近づき、まず第一歩兵隊を乗せた上陸用小発が一斉にスタートして敵地へ向かって全速前進、白い航跡を残して闇に吸い込まれていった。五分、十分、二十分。上陸地点での銃声を、今か今かと誰もが固唾を呑んで待っていたが、何の音沙汰も無い。やがて三十分以上も過ぎてから、舟艇隊が船腹に戻ってきて、船上の誰にともなく、

「いいところだぞ。敵は逃げてしまって一人も居ない。」

と大声で怒鳴った。それを聞いて、やれやれ無血上陸かと思った途端、張り詰めていた気分が潮のように引いていき、船上は生まれ変わったようにざわめきだした。安心と同時に空腹を感じるものだが、あちこちで携帯用の飯盒を開けてがつがつ食い出す音がひとしきり続いた。

昭和十七年も押し迫ってから、一部の進級が発表されて俺と日野君とが上等兵に進んだ。一緒に入隊した一つ星の仲間では、大抜擢の上等兵だからちょっと嬉しかった。戦地で迎える第一回目のお正月は、酒も甘いものもたっぷりあって、ガ島で日夜敵機の銃爆撃を受けて食物も弾丸もなく、土の穴にもぐってじっと歯を食いしばっているという同胞のことを思えば、まったくもったいないような生活だった。食料は、みんな内地からはるばる送ってくるが、缶詰と乾燥物ばかりだから、生野菜というものを上陸以来一つも口にしていない。これには閉口して、浜辺に生える名もない草や沼地に生える甘藷(※1)の苗に似た葉を食べたりした。

このころになると、もう湾内には損傷を受けた艦船だけとなってしまった。これさえも敵機は一隻も生かしておかぬぞといった勢いで、毎日空襲して次々と座礁させたり炎上させたりしてしまうのだ。沈没した軍艦の乗組員も、我々の宿舎近くに宿営していたが、陸に上がると余計に敵機が怖いといって、防空壕に飛び込んでいった。

十八年二月に入り、陸海空三軍をあげての補給作戦のその効なく、遂に我が軍はガダルカナルを放棄することに決した。二月七日より、新鋭駆逐艦十隻を持って、決死的撤退作戦を敢行し、生き残りの将兵を助けてブーゲンビル島へ収容したが、続々と上陸してくる三軍収容者の姿は、まったく生き地獄差ながらのものだった。髪も髭も伸び放題で、服はボロボロ、靴など履いている者は何人もなく、銃も銃剣も赤錆で、その用をなすとは思われなかった。そして、安全地帯へ引き上げたという心の緩みで、砂浜に伸びたまま動けなくなってしまったものも数知れないほどいた。

こうして命拾いをして引き上げた兵隊たちも、殆どマラリアと栄養失調で倒れ、ジャングルの中に丸太を組み立てて出来た、野戦病院へ収容された。そこへも時々使いにやらされたが、まったくこの世の様とは思われなかった。全然日がささない薄暗い小屋は、丸太を並べたゴツゴツした床にに粗筵を一枚敷き、その上に毛布を一枚を重ね、骨と皮ばかりの病兵が頭を並べて横たわり、虚ろな目を天井に向けてひっそりしている。

衛生兵はいることはいても手が回らず、三度の食事はおかゆと梅干で、これをバケツで各病人の飯盒の蓋に配って回るだけだ。そして殆どの兵が下痢を起こしているのに便器もなく、便所といってもずいぶん離れたジャングルの中に穴を掘って丸太を渡しただけである。病兵は床から這い出してところかまわず排便するものだから、その汚さは言語を絶していた。更に慄然としたことは、病室の近くに大きな四角い穴を掘っておいて、その中に死者の遺体を投げ棄てておく。クマンバチほどもある金蠅が黒くなってたかっている。とてもその中を覗いて見る勇気はなかった。

この病死体を解剖して、軍医学校へ資料として送るという任務が防疫給水部に課された。隊長の大田中佐、二階堂中尉の二人が執刀することになり、ほかに下士官一、兵二が使役として付けられた。俺もその仕事に二、三回当たって、近くの野戦病院へ行ったが、病院から少し離れたジャングルの中の小屋に、前日死んだ兵隊の遺体が、棒切れで作った急造担架に乗せられたまま並べられてある。多いときは五、六体もあった。それを片っ端から解剖していくのだが、若い男がよくもここまで痩せられたものと驚くほど骸骨同様の死体や、むくみでまるで俵のように丸くなった死体など、実に目を背けたくなるものばかりだった。初めのうちはその臭気が鼻について、班内に帰っても食事が出来なかった。

こうして一ヶ月くらいの間に、強いものは再起したが、弱いものは死んでしまい、第二師団は全滅同様となった。戦況はいよいよ我が方に不利となり、ガ島を完全に占拠した敵は、だんだんこっちに押し寄せてくる。空襲は夜となく昼となく執拗に繰り返された。そんな状況下で、突如我が師団は比島方面へ転進することになったが、古い順に内地へ返されるのだ、などと穿ったデマを飛ばすものもいた。ともかく、刻々と戦況が不利に傾いていくこの南西の島から、一刻も早く安全な場所へ転進したいのは誰も同じだった。

※1:サツマイモ

隣にいた衛生隊は全部引き払って乗船した。この時の船団は、佐渡丸以下快速を誇る新鋭輸送船十一隻に、多数の艦艇が護衛してガ島に上陸し、敵と対峙している友軍を助けて一気に島を奪還しようという雄大な作戦であったらしい。しかし、いよいよ明朝この船団がガ島海域に突入しようという日の昼頃、敵戦闘機隊の大挙来襲を受けて、殆ど全滅し、佐渡丸一隻だけが満身創痍の痛々しい姿でこの島へ戻ってきた。そして、それに収容されていた負傷兵をハバナ丸という貨物船に移して仮の病院とし、我が隊からも毎日何名かの衛生兵が手伝いに行った。

この頃は既に、敵はガ島飛行場にどんどん戦闘機隊を増強して、完全に制空権を握り、日本軍を一隻も寄せ付けない厳重な警戒ぶりだったのだ。さらに二日ほどした白昼、今度はこの舶地に敵機編隊が来襲し、停泊中の船に爆弾の雨を降らせた。佐渡丸は船首をやられ、しばらく走ったがついに横転、ハバナ丸は火災を起こし、すぐ目の前で焼け落ちてしまった。この船などは、敵機が去った後間もなく船橋の辺りからポヤポヤとうす煙が立ち始めたが、すぐに消し止めるだろうと思っていると、乗組員達は消火もせず、我先に下船してしまったので、みすみす六千トンもある船を焼いてしまった。それにしても、あの鉄だけで出来ていると思われた船が、きれいに燃え盛る光景は実に不思議なものだった。

この頃から次第に敵の空襲が激しくなり、、殆ど毎夜飛行場に来襲した。飛行場の周辺は我が軍の対空砲火の陣地と照空燈(※1)が無数にあって、来襲した敵機を照空燈で捕らえると、これに向かって曳光弾の一斉射撃を加える。実に勇壮で見事なものだったが、それにもひるまず真っ直ぐに突っ込んで来て、超低空で爆撃していく敵機搭乗員も相当な猛者だと思った。中には照空燈の光芒を浴びるとすぐに踵を返して逃げ去る者もあった。しかし、爆撃の都度、我が方の被害は加わる一方で、しまいには滑走路とは名ばかりで、飛行機も飛ばなくなってしまった。すると今度は、その周辺に駐留する部隊の爆撃を始め、不気味な照明弾を無数にばら撒いて、しきりにジャングルの上を飛び回る。こちらはみんな大木の下に小屋を作っているのだから、なかなか見つからないと見えて、弾は一発も落とされなかった。

しかし、寝ていてもいつやってくるかわからぬ敵機に怯えてよく眠れず、みんなノイローゼ気味になってしまった。そんなわけで、ただただ、雨の降ることを祈った。平和な時なら海岸へ出て唄でも唄いたいと思われるいい月が恨めしかった。こんな状態だから、ガ島で苦戦する友軍への補給も次第に困難になり、駆逐艦による補給もし、更には潜水艦まで使われたが、そんなものは雀の涙ほどでしかなかった。それさえも敵は執拗に爆撃を繰り返して、殆ど友軍の手に入らないということだった。それでも軍首脳部はこの地を棄てることは出来ず、無人島を開いては飛行場を作る計画を進め、我が隊からも使役兵を何名か出すことになった。幸いにもその頃俺は赤痢が治ったばかりだったのでその選に漏れて行かずに済んだ。使役にやられた連中の話だと、英印軍の捕虜を使ってロクな土木機械も無く、コツコツとスコップとモッコで地ならしをしていたということだった。そんな苦労をした飛行場も使い物にならないまま撤収してしまったのだ。

※1:サーチライトのこと

師団主力はガダルカナルに進撃するはずであるが、船の都合でもあるのか、一旦この辺りの海岸に仮の宿営をしているようだった。すぐ隣接して衛生兵が宿営していたが、その中に同じ日に応召になった郷土の久保準治君がいて、よく海岸で一緒になったときなど、郷里の話をして楽しんだ。またブリスベン丸では、郷土の高橋君という人も同じ日に応召になっていた。

我が隊の本部は先に来て、飛行場の近くにいることが分かり、渡辺兵長と二人で連絡にやらされた。定期的に各隊及び船舶間を通う大発に便乗していったが、本部でも低い天幕生活で兵隊も元気が無かった。この時、本部では赤痢患者が出ていた。それで、昼食を食べた際、その菌を貰ってしまったので、一週間ほど経ってから急に発病し、一人で隔離小屋に入れられ、半月以上も死ぬ思いをすることになった。この連絡の用件は何であったか忘れた。帰りに便船が無くなってしまい、仕方が無いので海岸伝いに歩いて帰隊することにしたが、途中かなり大きな河口に出た。橋は無し、もちろん船も無いのでやむなく身包みを脱いで頭の上に乗せ、やっと渡ったが、後であの河口には鰐が出没し、洗濯に出た兵隊が喰われたと聞いて、肌寒い思いをした。

この島には花らしい花は殆ど見られず、ものすごいジャングルだったので小鳥もあまりいない。時々ギャーギャーというオウムに似た鳥を見かけるだけだった。また、ジャングルには大蛇がいると聞かされたが見たことは無かった。しかし、トカゲのたくさんいるのには驚いた。大は長さ二メートルくらいのものから、内地にいるようなものくらいの小さいのまで、実に様々なのがうようよしていた。

上陸後三日経った頃、海岸沿いに走る大発の中から、

「防疫給水部。」

と大声で呼ぶので連絡を出すと、司令部のある佐渡丸(輸送船)まで連絡将校を出せ、とのことだった。すわ、いよいよガ島進撃の命令だろうというので、隊長の山内大尉が出張したところ、軍直轄の防疫給水部の誤りということで、我が隊はここに残留と分かり一同何となくホッとした。

昭和十七年十月初旬、我々はジャワ島の首都バタビアの近くの港、タンジョンブリョクで、輸送船ブリスベン丸(五千トン)に乗船した。タンジョンブリョク港には、上陸作戦のとき、敵艦ヒューストンの魚雷を受けて沈没した我が方の輸送船数隻が、赤い腹を見せて醜く横たわっていた。今度はわずか四、五隻の輸送船に、護衛の駆潜艇二隻といういたってこじんまりした船団だったが、速力はずっと早く、十四ノットくらいとのことだった。

一日くらい走って、ジャワ島東端のスラバヤ港に入港した。ここも我が軍の別働隊が上陸したところで、埠頭はだいぶ荒れていて、砂糖の袋詰めが倉庫の焼け跡に野積みされて、痛ましい姿をさらしていた。ここには沈船は無く、港の水は濁っていた。ここでは若干の食料を積み込んだだけですぐに出港し、西南太平洋へ向かった。まだどこへ行くのか一向に聞かされなかった。航海中にブリスベンが故障して船団を離れたので、恐ろしく心細い思いをしたが、何事も無く間もなく追いつくことが出来た。

一週間ほどの航海で、船はラバウル港に入った。ここは、我が西南太平洋前線最大の基地で、多数の艦船が港内に停泊し、陸上には飛行場が数箇所あって、友軍機が飛び回っていた。

「ここからはいくらも遠くないガダルカナルでは、彼我の上陸部隊が死闘を繰り返しており、これを奪取出来るかどうかが太平洋戦線の関ヶ原だ。我々は死ぬことはいと容易いが、決して死を急いではならない。最後の一瞬まで一人でも多くの敵を殺すことを考えなければならぬ。」

という意味の師団長閣下の訓辞を伝えられ、急に戦争が身近に迫った感じで、心が引き締まる思いだった。そんな時、暑い日盛りだったが、急に甲板上の高射砲が吼え出したので、何事と甲板へ出てみると、遥か上空を四発の敵機がただ一機、白い尾を引いて飛んでいた。それを狙って撃っているらしかったが、届くはずも無く、たちまち飛び去ってしまった。おそらく偵察のための高空通過だろう。これで敵地近くやってきたことが、ヒシヒシと感じられ、心を締め付けた。

間もなくラバウル港を出て、厳重な警戒を続けながら、ソロモン海域を進み、一昼夜の航海でブーゲンビル島のヴエン地区に入った。ここは南の海岸線で、前にはショウトランド島があり、そこに海軍の飛行場が数箇所あって、連合艦隊の一部も停泊していた。その堂々たる威容の空母と戦艦、飛行場を飛び立つ零式戦闘機の軽快な姿が我々に安堵を与えたが、間もなくこの艦隊も、何処へともなく姿を消してしまい。以後再び見ることが出来なかった。

ここはまったくの無風地帯で、大小無数の島々には、うっそうと熱帯樹が茂り、波打ち際まで木の枝が伸びていて、少し離れるとまるで海中に木が生えているように見えた。一夜を船で明かしていよいよ二度目の上陸だ。ここにはまだ敵はいないが、人跡未踏のジャングル地帯、一足踏み込めば何がいるかわからないという薄気味悪いところだ。

上陸した後は、各人の携帯天幕をつなぎ合わせて仮小屋を作り、その中に一塊になって寝たのはいいが、夜半にものすごい豪雨がやってきて、何もかもびしょ濡れになってしまった。その上真っ暗な中でなにやら首筋をモソモソ這うような気配、手をやったとたんに飛び上がるほどの痛みを感じた。どうやらサソリにやられたらしいが、その痛みは一日取れなかった。

翌日には早速天幕を低く、地面にくっつけて張り、やっと潜り込むようにしたら、どうやら雨だけは凌げた。一番困ったことは、沼に水はいくらでもあるが、海に近すぎるため塩気があることだ。砂を掘ってもすぐに水は出るが、ヌルリとした味でしょっぱい。更にあっちこっちから板切れや天幕の廃品などを集めて小屋を立て、その中に将校以下雑魚寝するという生活が始まった。

バンドンで面白い目をしてきたので、マニラ市内でもまた贅沢な生活が出来ると喜んだのもつかの間、装備を陸揚げし終わるとすぐに市内を通り抜け、ルソン島中部の小都市「カバナツアン」の周辺に駐屯し、内地からの補充を受けて師団は再編成されることになった。我が部隊は「ゴンザレス」という部落に、前に駐留した部隊の残した竹とニッパ椰子で兵舎を作り宿営することとなった。この付近には水田はなく、畑も少ないので、野菜が手に入りにくく、毎日甘藷の苗に似たものと南瓜ばかり食したのには閉口した。しかし、果物はマンゴー、バナナなど豊富で、現地人商人が酒堡と呼ばれる商店で安く売っていたので、たっぷり食べられた。酒類も豊富で安く、特にジンが旨かった。

ここに来て一番嫌な感じを受けたのは、日本軍を本当に信頼するものはいなくて、みんな公然とアメリカが最後の勝利を得て戻って来ると言っているくらいだから、金銭づくの取引以外の好意というものが認められないことだった。それだけでなく、密かに米国側と連絡を取っているゲリラ隊が出没して危険でもあったので、部隊間の連絡など単身では絶対に出られないと言われていた。

一度マニラまでトラックで外出したことがあったが、さすがに首都だけのことはあった。旧王城付近は壕を巡らした建物などもあり、東京の宮城を小型にしたような建造物もあった。街はきれいで、立派なレストランや映画館もあった。また、現地人、華僑、朝鮮人などの娘を大勢置いた公私の慰安所も軒を並べていた。ここでも現地の女は、兵隊を小馬鹿にした態度がはっきり認められて不快だった。

ここにいつまで駐留するのかさっぱり分からないが、とにかくすぐに移動する気配はなく、内地から補助人員がかなり大勢来たので、我々もどうやら古年兵扱いを受けられるようになった。補助兵はみんな若い二等兵ばかりで、我々から見るとまるで子供っぽい連中ばかりだった。この部隊は、召集兵ばかりで編成されたから、新旧の間の厳しい規律というものがなかった。入ってきた初年兵達はすぐに気安くなって、古年兵と友達みたいになってしまい、兵営特有の陰惨な私刑みたいなことは、一つも行われず、極めて和やかなものになったのは一番嬉しかった。

ここで、部隊長の大田中佐は内地へ転勤になって帰還し、代わりに朝鮮軍にいた沼少佐が赴任した。この人は二才は若いがいたってくだけた人で、その歓迎会食の時など、兵隊の一人一人に酒を注いで回ったりした。そのうちに、現地人の宣撫のためといって、タガログ語の講習を師団の参謀部がやることになり、部隊から選ばれて二週間ほどカバナニソアンに派遣された。各部隊から一人から四人ぐらいが選抜され、また選ばれたものが、二十人ほど集められて現地人の女の教師から、会話の訓練を施された。僅か二週間くらいだったので、実用とまでは行かなかったが、現地人との心のつながりにはかなり役に立ったと思われた。

部隊長が内地帰還になったことから、兵隊たちのうちにも、四年兵は帰還とか、五年兵までだとか、本当らしい復員話が出たが、結果は何の根拠もないデマだった。そしてまたまた他へ転進することになった。この時、思いがけない福音だったが、私物を内地へ送る便があったので、一応憲兵の検閲を受けた上で、靴、パジャマ、写真、椰子の実の煙草入れなどを送った。

港内にいるとき、ニューギニア方面に行く大型輸送船とすれ違った。その船には兵隊が満載されていたが、あの敵機の跳梁する南海の島へ追いやられる同胞に対して、手を合わせたい気持ちで見送った。更に一週間ほど退屈で不安な航海が続いた。あるときは、敵船あらわるの警報に船内は大騒ぎとなり、救命胴衣を着けるやら、装具を整理するやら大変だったが、鯨の誤認と分かり、大笑いの一幕もあった。いよいよ明朝マニラ湾に入港という夜は、もっとも危険な海域とあって、全員非常体制で警戒に当たったが、幸いに何事もなく、夜明けと同時に船団は一斉にマニラ湾に入り、横隊形となって進んだ。

初めて見るコレヒドール島は、かつての激戦を思わせる生々しい砲弾の跡や、痛々しい米軍施設も見られた。波打ち際には、乗り上げた舟艇や輸送船の赤い腹も見えていたが、マニラ湾はまったくも無傷で、紅い灯、青い灯がともって、まったく別世界だ。半年以上も電灯もない暗黒世界に暮らしてきた後だけに、一層その印象は鮮烈だった。

入港した翌日には上陸を開始したが、街には商品が豊富にあり、人々の服装は華やかで、どこに戦争があるのかと思うほどだった。一方では、日本軍人の姿がすごく多く目に付いたのと米軍の捕虜が素裸身に越中褌を締め、バクバクの靴を履いて、埠頭で荷役をさせられている姿が目に入った。やはり今は戦争中であるということを、いやというほど身近に感じられた。

かつて支配者としての優位にあったことから、人を人とも思わなかったであろう米人が、現地人と同じ皮膚の色をした日本人に馬同様にこき使われているのだから、さぞや悔しかろうと思われるのだが、本人たちの顔をを見るとそんな感じはまったくといっていいほどなく、極めて朗らかに立ち働いていた。もうすっかり諦めているのか、あるいは必ず米国が勝つという将来を確信しているのか、又は民族そのものの楽天的性格からきているのか、そのいずれも含んでいるのかもしれない。

昭和十八年四月初旬、師団生き残りの将兵は、たった一隻のボロ貨物船に詰め込まれて、たった一隻の駆潜艇に守られて、半年間住み慣れたブーゲンビル島を離れた。この頃は既に敵の制空権下にあり、海上は敵船の目が光っていたが、幸いにして一度も脅かされずに一昼夜の航海でラバウル港にたどり着いた。

この船には撃墜した敵機の搭乗員二人が両手を縛られて乗せられていたが、どこへ連れて行かれたのかその後のことははっきりしなかった。三千名近い人員を五千トン級のボロ船一隻に詰め込んだのだから、全員が背嚢に寄りかかってしゃがみこむだけで、とても横になるなんて出来ない有様だった。もしあれを敵機または敵船に発見されて攻撃されていたら、一人残らず海底の藻屑となったであろう。まったく思い出しても皮膚にあわ立つ思いだ。ラバウル港に入った船は、港の入り口に近いコーポという地区について、一旦そこに上陸し、幕舎を作って待機することになった。ここは、湾内を見下ろす丘の上で、椰子の林が続き、実に景色のよいところだった。濾水車四台はソロモンへは行かず、ずーとここで待機していたので、これで全体隊員ガ揃ったわけだ。やはり何もすることがないので、毎日幕舎でゴロゴロしていた。時々は、ひるまでも敵機が来襲することがあったが、我が方には、もう殆ど戦闘機はないということだった。それに、ニューギニア方面の戦況もいよいよ悪化していた。この方面からも、生き残り将兵を満載した船がよく痛々しい姿で港に入ってきた。

コーポは、ラバウルの市街までは二里以上も離れたところで、ろくな商店もなかったが、軍の慰安所は一ヶ所あった。そこには駐屯部隊が日割りで行くようになっているということだったが、我が部隊は通過部隊なので行くことはなかった。作業のときに通ってみたら、なんと飯盒持参の兵隊が、延々と列を成して順番を待っていた。その脇を、グデングデンに酔っ払った大佐が副官らしい若い将校に支えられてヨタヨタと通って慰安所に入っていった。なんとも浅ましい姿であると吐き出したい気持ちだった。

わずか二週間くらいここにいたが、注射を受けて寝ていた日が多かった。五月になってまもなく、再びボロ貨物船(アデン丸、六千トン)に鮨詰めにされて長い航海に就いた。乗船人員はジャワへ渡るときの三、四倍多く、とても甲板に小屋を作って涼むなどの芸当は出来はせず、蒸し暑船底でハアハア言いながら寝ていた。十日間ぐらい走って船団(といっても三隻と護衛駆逐潜艇二隻だった。)はパオラ湾に入ったこの島はさんご礁に囲まれ、港の入り口は実に浅く一隻ずつやっと通れるだけの水路が開いてあった。水は実にきれいで、船の上から水底のさんご礁や魚がよく見えた港といってもたいした施設はなく、停泊の船も少なかった。ここで一日くらいは上陸許可されるのだろうと期待したが、とうとうその望みはかなえられずに再び航海の途に就いた。このころ、この周辺の敵潜の暗躍は実にものすごいものでパラオ港入り口には、既に何隻かの輸送船が沈められているということだったが、無事通過することが出来た。

ある日、清水大尉が公用で出張することになり、四、五日隊を空ける事になったので、印鑑を下山軍曹を預けたことがある。そのとき下山軍曹は大いに男気を発揮するつもりか、手紙の検印を俺がしてやるから、何でも書きたいものを書いて出せということになった。喜んだのは妻子と別れていた老兵どもで、検閲に引っかかるのが怖くて真心を書き送ることが出来ない、この時ばかりと、思い思いの手紙を妻子のところへ書いた。しかし、検閲は隊を出てからでも、何回やられるかわからないので、うっかり反戦、反軍的なことはかけないと俺は自重して、当たり障りの無い事しか書かなかった。ところが、仲間には妻恋しさから里心を出しすぎて、反戦的愚痴を書いたものがあったので、ラングーンの憲兵隊の検閲に引っかかり、下山軍曹や清水大尉は何等の処分も無かったらしい事は、どうも腑に落ちない点であった。

三月ともなると、今まで一滴も降らなかった雨がぽつぽつ降り始めた。このころになると、どこの部落でも一斉に屋根の葺き替えをやり、雨季に備えて家や家具の整備をやるのだ。そして、六月から九月の終わりまでは、まるで点の一角が崩れたように、毎日毎日土砂降りで、田も畑も道路もすっかり水浸しになってしまう。川という川は狂ったように氾濫した。部落内でさえも、隣から隣へ船で渡る始末なのだ。この雨のために、後方輸送路を断たれた印緬国境の友軍は壊滅してしまった。こんな有様では、防疫活動も出来ないので、本体への復帰命令が来た。豪雨の中を移動したが、イワラジ川を渡る時はまったく寿命の縮まる思いだった。大海のような広さで、しかも物凄い渦が巻いており、小さな船は今にも巻き込まれそうだった。

バイセンの本隊へ帰ったら、手紙の検閲の一件で、部隊長の前に並ばされて大目玉を喰らった。そんなことがあってから間もなく、今度はアラカン越えの分遣隊に編入されて、豪雨の中を再び移動の旅に出た。

今度はプローム組よりさらに人数が少なく、清水万之助少尉を長とするわずか七、八人の一行になってしまった。そして、もう一度猛り狂うイワラジ川を渡って西部地区に移り、それから民家などに宿泊しながら、徒歩で山間部に入っていった。終日の土砂降りに加え、山ヒルが頭上の木の枝から音も無く無数に振ってきて、襟首や脚絆(キャハン)の間から体に入り込み吸い付く。全然感じないうちに、多量の血が吸われてしまう、実に薄気味の悪いものである。こんな旅を幾日か重ねているうちに、目的も達しない間に後方から伝令が来て、移動することになったから、急いで帰隊するようにとのことで、何も仕事をしないうちにまた元来た道を引き返して本隊に帰った。

昭和十九年二月に入ってまもなく、原隊復帰の命令が出たので、本体の分遣隊に戻り、やがてビルマへ転進することになった。開通間もない泰緬鉄道の貨車に乗り込んだが、開通したといっても木橋を渡る危険な鉄道なので、一キロ走ると一休みといった具合で、ビルマの東橋にあるモールメンまで三日かかった。

一歩ビルマへ入るとここはまた、まるで違った土地へ来た感じだ。街は殆ど爆撃で破壊され、樹木も少なく、何から何まで干上がった感じだ。それもその筈、ビルマ南部では、秋から冬にかけては一滴の雨も降らないのだ。川は一滴の水も無く、他は白く乾ききって岩のように堅くなり、木の葉も埃をかぶって白くなっていた。部隊の宿営も、蚊帳さえあればよいというので、野天に蚊帳を張って寝たこともあった。

やがて部隊は、イラワジ川の下流のデルタ地帯の街、バセインに駐留することになった。この街は爆撃も受けていなかったが、何故かすっかり寂れていて、商店にはろくな品物も無い、実に殺風景なところだった。住民は殆どがビルマ人とインド人だが、いずれも栄養不足で皮膚病にかかっており、不衛生極まるものだった。そこで我が隊は手分けして住民の防疫活動を助けることになり、土地の吏員に手伝わせて片っ端からコレラやチフスの予防接種をした。おかげで輜重兵である俺たちは、注射器を握っていっぱしの医者気取りで住民の腕にぷすぷす針を刺して、わずかな快感を味わった。

そのうち、そろそろ雨季が近づこうという三月末頃、またまた分遣隊を編成してバセインから更に西へ、イワラジ川に沿ってのぼり、ブロームという街に入った。ここは完膚なきまでに破壊され、街の中心はまったく瓦礫の山で、辺りの寺院とパゴダがわずかに残っただけだった。我々はその寺の一軒を宿舎としてこの辺一帯の防疫にあたることになった。隊長清水軍医大尉、下山軍曹、鈴木伍長以下、わずか十五名ほどの人数で、またまたおよそ軍隊らしくない生活が始まった。朝夕の点呼も不寝番も無い、その土地の人が毎日遊びに来るといった至って和やかなものだった。それでも時々米軍機の夜間爆撃があって、戦時にいることを思わせた。ただ食料としての野菜が極度に欠乏していることは辛かった。なにしろ、毎日内地の夕顔に似た瓜ばかりだからやりきれない。しかし、ここからいくらも離れていないインド国境で、英印軍と対決している前線部隊の労苦を思えば、もったいないような話である。

この近所に日本人を夫にして、二人の子供がいるビルマ婦人が住んでいた。日本語はペラペラだし、愛嬌もある人で、よく遊びに来て何かと食物などをくれたりして慰めてくれた。二人の子供は花子に太郎という日本名を持っていて、上の女の子は十二、三才、下の男の子は十才くらいだった。戦前にこの地へ渡って所帯を持ったが、戦争のために現地徴用になって入隊しているということだった。

このころ、ビルマを横断して泰、仏印にある我が基地を爆撃するB二十九が、よくこの街の上空を通過したが、その都度空襲警報で非難させられるので閉口したが、幸いに爆撃を受けたことはなかった。この辺りの泰国人は、日本人とよく似ていたが、男女ともに髪を角刈りにして殆ど素足で、黒っぽい着物で実に殺風景だった。しかし、女達の中には洒落たワンピースを着て、日本軍に春を売りに来る者もいた。

石沢、斎藤の三人で、昭南まで、現地人労務者を受領しに出張したことがあった。バンコック発昭南行き国際列車に乗って出かけたが、途中、アヒルのゆで卵ばかり食べたら、腹をこわしてまいってしまった。泰でもマライでも、大量のアヒルを野原に放し飼い同様にし、長い竹竿で追い回しながら湿地帯を歩かせているのを見受けた。アヒルの卵は実に安かった。受領した労務者は、インド人、支那人、インドネシア人など取り混ぜて百名くらいで、貨車に詰め込んで輸送した。捕虜ではないので逃走の心配はなかった。俺たちの任務は、昼の食事などの世話をすることだった。彼らは人種も違い、言語も違うが、英領に住んでいるだけに、大体英語なら通じるらしく、車内では賑やかにしゃべりまくっていた。一人病気を起こした者があって心配したが、持参のキニーネを飲ませたら治ってしまった。マライから泰国を旅行してみて、あまりにその違いの大きいのに驚いた。一歩泰国へ足を踏み入れると、駅の建物も、街々の風景も、人の表情も、陰気で薄暗いものだ。

ここには英印軍の捕虜が多数働かされていたが、インド兵のグータラなのに比べて、英国人のテキパキとしていたのにはさすがと思われた。貨車の積み込みなど、それが自分等の同胞を殺す仕事に協力することになるにも拘らず、実に真面目に気に入るまで、何回もやり直している姿は、頭の下がる思いだった。人と人の繋がりでは、お互いに信頼しあっているのに、どうして国と国とでは争いが絶えないのだろう。

この辺りでも果物が何よりの慰め品だった。特に強烈な匂いとトロリとした甘い味で有名なドリアンが美味かった。これは木からもぎ取ってそのままおいたものはホントの味ではなく、自然に落ちたものをすぐに拾って食べるのが一番良いとされていた。師団の倉庫警備に当たっているとき、その辺りにあるドリアンの大木からドタンと落ちてきたのを拾って食べたときの美味は、何とも言えず美味しかった。

こんな呑気で愉快な生活は、戦争に借り出された兵士に長く続く筈は無く、十八年も後二ヶ月というところで、ビルマ方面の戦線が苦戦に陥り、歩兵部隊は飛行機でインド国境のインパール戦線へ増強された。やがて我が部隊も、タイ、ビルマ国境へ転進を命ぜられた。

ここでまた部隊は二つに分けられて、本隊は泰緬国境の「アランショウ」というジャングル地帯へ先行し、そこで働く鉄道施設隊の防疫業務に就くことになった。残った隊員は、泰国の「カンチヤナブリー」という小さな町へ駐屯して、この付近の鉄道部隊の給水にあたることになった。またまた良い籤(クジ)を引き当て、本隊のジャングル生活に比べたら天国の、商店も慰安所もあった小さい街で暮らした。しかし、駐留後まもなく南方軍防疫給水部、泰派遣隊へ業務補助兵として派遣された(石沢、斎藤と三人)。この部隊は、秋田、山形両県出身者が多かった。現地人を集めて、即製の衛生教育をやっていたので、現地語の出来る者は徴用軍属であっても長刀を吊って威張っていた。

昭和十九年の正月は、この国境の町でささやかに迎えた。餅と酒はまだ豊富だったが、戦局はますます苛烈を極め、ソロモン群島方面では友軍は後退を続けていた。印緬国境でも戦線は膠着状態にあった。膨大な前線部隊へ補給のためには、雨季に入る前に是非とも泰とビルマを繋ぐ鉄道の完成を見なければならなかった。それでインド、ビルマ、泰、マレーの各地から数万の労務者を集めて、まるでありが道を作るような鉄道施設工事が強引に続けられていた。これら現地労務者の宿舎たるや、まったくこの世の地獄の様相と呈していた。栄養不足と悪疫のため、次々と倒れた労務者はその数を知らない。このような状態であったから、作業は遅々として進まないようだった。ここで倒れたインド人労務者の娘で、八、九才になるのが派遣隊に拾われ、小間使いのようなことをしていた。この娘が話し方の天才で、日本語、英語、マレー語、インド語、支那語と五つくらいの言葉を使い分けて重宝な通訳だったことには驚かされた。

この演習中に、将校との連絡にトラックで出かけたことがあった。帰路、二十九連隊の若い将校二人が便乗を申し込んできた。その便乗者が奢るとも言わないのに途中で酒場の前に車を止め、奢ってもらうつもりでウイスキーを注文したりして飲み始めた。すると先方も、この呑兵衛どもと付き合ったら、大変なことになると思ったのか、自分等の分だけ支払ってさっと出てしまった。さあそうなると誰も金を持っていないから、支払いが出来ないということになった。俺はそのくらいの金は持っていたが、相棒の諸橋、窪田、鎌田などあまりに柄の悪いやり口に嫌気がさして出す気にならず、持っていないと言い張った。このことが憲兵隊へでも通報されるとまずいということになって、そこから遠くないところに宿営していた森川中尉のところへ行って泣きついて金を出してもらい、やっと支払った。ところがこれが将校に対する礼を失したものとして後で問題になり、どうやら処罰だけは免れたが、以後三回くらい外出をとめられてしまった。

その店を出た時はすっかり夜になっていたが、一杯飲んだ勢いでまた他の飲み屋へ入った。そこに先客の若い女がいて、我々のそばに来て盛んにモーションをかけてくるので、これは面白いと窪田、大塚などが手を出すと、なすに任せている様子、いよいよこれはものになるらしいということになり、店を出るとき合図したら付いて来た。そして自動車に載せて街外れへ出てみんなで遊んだが、誰も金を払わなかった。もしあの時その女に騒ぎ出されたらどんなことになったか、まったく冷や汗が出る。幸いにも?女は不平も言わずに帰ったが、やはり天罰は間も無く下った。

いくらも走らないうちに自動車がエンコしてしまったのだ。さすがに鎌田運転手はベテランだった。その原因をすぐに発見して、用意してあったファンベルトを取り替えにかかったが、何しろ真っ暗な原っぱの真ん中だったので照明は無く、持参のライターの火を頼りにしているものだから作業は思うにまかせず焦ってしまった。そのところへ日本人ハイヤーが通りかかってライトで照らしてくれたが、諸橋が酔っ払っていて、下手なお世辞を言ったりしたからその邦人も愛想をつかし、作業の終わるのを待たずに行ってしまった。占領地帯とはいえ、抗日ゲリラも出没するといわれている真夜中の出来事だったから、まったく無事だったことが奇跡だった。もう夜明けも近い頃やっと宿営地へ戻ったら、部隊全員が大心配していた。

またある日曜日の外出、井上上等兵が泥酔して街中の通路上に寝ていたところを、師団司令部の乗用車に拾われて部隊に送り届けられた。彼は再々の帰営遅刻で遂に営倉処分を喰った。野上上等兵なども営倉を喰った。この駐屯生活は、はめを外した出来事が多く起こった。

昭和十八年十月、四たび輸送船に乗ることになり、マニラ湾に集結した。今度もリマ丸というボロ貨物船で、六千トン級だった。もうこうなると内地帰還の夢を追うより。この次はどんな土地へ行くのか、それを楽しみにするほかなかった。航海はやはり退屈なものだったが、今度は一番短く、一週間ほどでシンガポール港に入港した。ここは、東洋一といわれる美しい港だけあって、山に囲まれた深い入江が幾つもあり、どこにも大きな輸送船が横付けになっていた。支那人苦力(クーリー)(※1)が薄黄色の支那服に、菅笠(スゲガサ)をかぶって荷役をしている姿が目に映った。どこの港でも見慣れた潮焼けした逞しい男のほかに、女苦力の多いのにも驚いた。

街の風景は、英国三百年の東洋植民地の基地として発達した場所とは思われず、まったく台湾で見た支那人の街と少しも変わらなかった。町並みはそうでも、通る人間はまるで世界人類の見本市の様で、白、黄、黒と、色とりどりの皮膚の色は実に異様で到底日本では見られないものだ。しかし、その名も昭南と改められ、あまつさえ神社まで伊勢神宮そっくりに出来ていた。

三日ほど市内に仮宿してから、自動車を連ねてジョホール水道を渡り、マライの首都クアラルンプールに入って、そこの学校を接収した建物に落ち着いた。この街は戦禍の跡も無く、落ち着いたいい所で、日本映画を上映する常設館も二つあり、日本人の経営する食堂なども何件かあって、内地の街にいると同じ享楽が出来た。ここに宿営中にマライ進駐部隊の連合演習があり、我々もこれに参加して「イポー」という小さな街へ行ったことがあった。この辺りは有名な錫(スズ)の産地で、至る所で巨大なコンベアを使って露天掘りをやっていた。それとゴム園経営がこの地方唯一の産業で、食料はほとんど国外から仰いでいたが、戦争でバッタリ入らなくなったのだから、一般国民の食糧難はかなり酷いものだった。我々の炊事場には、その残飯をもらうため、毎日数十人のマライ人、支那人、インド人が群がり集まった。飯盒を洗った場所に散らばった飯粒を、一つ一つ拾っていく姿は、実に深刻だった。こうした原住民の中には、我々が宿営している家屋の持主も混じっていると聞いては、戦争の罪悪をつくづく感じないわけにはいかなかった。

※1:東南アジア諸地域の肉体労働者

その日の夕方には代わりの機関車が迎えに来て、うまくそこを切り抜けることはできたが、その先では、鉄橋が落とされていて渡れないので、川向こうまで行軍ということになった。やっと走り出したと思ったら、今度はシッタン川の鉄橋が爆撃でやられて渡れない。それで仕方なく列車から着物や馬を下ろして行軍となった。やはり、昼はジャングル内の部落に隠れて夜だけ歩くのだが、雨の心配は無く、この辺りには、地上の敵は全然いないことが分かったので、みんな馬の手綱を伸ばして、鼻歌混じりで、至極のんびりした旅をした。

シッタンの渡河は、友軍船舶兵の渡し舟で、人馬車両まで輸送するから、大勢の現地人を使って、賑やかにやった。ここでも男女とも、物を頭に載せて運ぶのだが、男が四人がかりで女の頭に大きな荷物を載せてやるとこれを軽々と運ぶ。これには驚いた。

この作業の真っ最中に、敵機の来週で大慌てだったが、タイや仏印あたりの遠距離爆撃の帰りらしく、高高度の編隊のまま通過したので助かった。川を渡ったらまた、列車に乗せられてビルマ東部の大河サルライン河まで行き、ここでまた列車を捨てて渡し舟に乗り、モールメンにでた。この辺りはビルマの玄関口に当たり、鉄道と海上の両面からの補給基地なので、ごった返していた。渡し舟は筏をポンポン船に引かせていくが、こんなところに一機でも敵機が来襲したら、どんなことになるのだろうと、まったく尻がむずむずする思いだった。ここでも幸運にも敵襲を受けることなく、ひとまず安全地帯へ後退した感じでホッとした。ここからは日本軍の敷いた鉄道で、機関車も貨車も日本製なので、まるで内地へ戻ったような錯覚に陥りそうだった。やはり、昼間は敵機を避けてジャングルに隠れ、夜だけ走り、タイに入るまで二日程かかってしまった。一年前に通ったところを引き上げたが、夜だけしか走らないので、カンチャナブリーの街もどんなだったかさっぱり分からず、夜明けにバンコックの貨物駅へ到着した。ここはまた、ビルマとは違った暑さで、何もかも焼け付きそうだ。その暑くて埃っぽい街を、馬の背にゴタゴタした荷物をくくり付けて進む我々の行列は、まるで避難民のような哀れな姿で、到底軍隊などとはいえないものだった。

バンコックの町は、戦禍に荒らされた跡は殆ど無く、商品なども案外豊富にあったが、何しろビルマから来たばかりでは金も使えず、物交するほどの物も持っていないので、どうすることもできず、店頭に並んだ果物やお菓子を恨めしげに横目でにらんで通るだけだった。市内の空兵舎に一旦落ち着いたが、じきに模様が変わって、市街地から、かなり離れたニッパ椰子の仮兵舎に草履を脱いだ。この辺りは民家もあまり無く、まったく何の楽しみも無い生活だった。そのうえ、夜になると決まってバンコック市内の鉄道工場や港に対する敵の空襲があり、その都度馬を引き出して、兵舎からかなり離れた原っぱに逃げた。幸いここでも、直接空襲を受けたことは無かったが、そう遠くないところにある鉄道工場は、毎夜のようにやられ、超低空から焼夷弾を落としていく敵機の鈍い銀色の胴体は、不気味に見えた。

その後、残された本体も、長くはそこにとどまらず、程なく仏印方面軍に編入されて、その地域の守備に当たるという幸運な布令が来た。今度は旅程が長いので、全員が汽車輸送と決まった。すでに車両は残り少なになっているので、部隊の方で手を回し、輸送参謀に何か贈り物をしたとかで、案外楽に乗れるだけの貨車の割り当てを受けることができた。しかし、我々騎馬隊は、馬と一緒に貨車に載せられて、馬首の下で食事をし、わらとまみれて寝るのだ。荷物扱いでなく、馬並みのお客ということになった。

列車といっても、昼間は敵機の襲撃があるので走れず、夜だけ走って、夜が明けるとまず次の駅へついて、車両を疎開させ、人間と馬だけが降車し、近くのジャングルに入って、飯を炊いて食い、昼寝をし、夕暮れにまた車に乗り込むというきわめてのんびりした旅だった。

ある朝、少々時間が遅れて、目的地の駅に入る前にすっかり夜が明けてしまった。そのため、敵哨戒機に見つかって銃撃を受けたことがあった。我々は貨車だから扉を閉めていると、夜が明けても中は暗いから、いい気持ちで寝ていると、機関車に乗っていた現地人の助手が大声で、

「飛行機、飛行機。」

と怒鳴るので、驚いて貨車から飛び出して乾ききっている田圃(タンボ)を蜘蛛の子を散らすように逃げた。どこまで逃げても田圃では遮蔽物も無い。しかし、狙われるのは列車だから一歩でも遠ざかることが被弾から免れるただひとつの途の訳だ。二百メートルくらいは転げるように夢中で走って、畦(アゼ)の陰に伏せ、恐る恐る辺りを見回すと、遠く、近く、転々と伏せている兵の姿が見える。そして遥か西の空に、初めて見る敵ボーイングB二十九と思われる四発大型機が一機現われ、悠々と頭上を通過する。するとまた一機という具合に、一定の間隔を置いて、まるで我々など眼中に無いといった落ち着き払った姿で飛び去っていくのだ。

こんなことならあわてて飛び降りることも無かったといささか拍子抜けの態でいると、何ぞ図らん、敵機はまるで別の方向から地面すれすれの超低空で現われ、あっという間に、停車している列車を拝み撃ち機関砲を浴びせて飛び去った。機関車は湯気を白く吐き出し、使い物にならなくなってしまった。こうしておいて、また引き返して爆弾でも見舞われてはやりきれないと思ったが、幸いにそれっきり姿を見せなかった。機関車をやられてはどうにもならないので、ひとまず全員がその近くの部落に退避して、寝てしまった。

昭和二十人の元旦は、この宿舎で迎えた。もう三ヶ月以上も一滴の雨も降らず、地上のあらゆる生物が生気を失ったように埃にまみれているし、戦局はいよいよ我方に不利らしく、たまに軍司令部から配布される官報、昭南辺りで発行される邦字紙にも、南太平洋ではラバウルの近くまで敵軍が侵入し、印緬国境のインパール作戦は失敗して、我軍は後退を余儀なくされているらしいということだった。だというのに、ここの正月は極めてのんびりしたものだった。まず、元旦の早朝に演習の出動の命令があり、初めのうちは本物と思わせるような緊迫感があったが、やがて演習と分かり、終わってからお正月三日間は「朝酒、昼酒、晩酒よし。」という部隊長の許しが出て、それこそ部隊を上げて乱恥気騒ぎをやり、威勢の良い連中は樽御輿を作って担ぎ出し、裸身でワッショ、ワッショとお祭り騒ぎをやったりした。酒は軍から配給されるほかに、現地人から軍票で結構手に入った。酒が足りるとその後は女というのが決まった男の欲望だが、ここではどうにもその方は工面がつかないようだった。自動車をとばして、トングーの街に行くという手もあったが、もう自動車行軍も危険で、うっかり出て行けない状態だった。敵機の目が絶えず光っていて、この宿舎にも時折敵哨戒機の姿が見えたが、幸いにも爆撃も銃撃も無かった。

そんな呑気な日も長く続かなかった。お正月も過ぎて間もなく、敵有力部隊が「メイクテラ」というビルマ北部の要地へ落下傘で降下し、空中補給により、次第に勢力を増強していた。イワラジ川を挟んで、地上から押し寄せてくる敵大部隊と対峙している友軍の後方を、この落下傘部隊が脅かすにいたったので、我第二師団の一部はそっちへ急派されることになった。歩兵第十六連隊を主力として、各特科部隊の一部がこれに従うことになったので、我部隊からも、広瀬大尉を長とする小隊を編成した。これには騎馬部隊も一部さかれるわけだが、今回も幸運なことにその編成から外れた。

いよいよ今日の夕方には出発という日は、部隊を上げての送別の宴を張ったが、戦局苛烈を極めるとき、前線へバックして行く広瀬隊の面々は、さすがに沈みがちだった。それも道理、今度は全滅を覚悟しての大作戦に参加するのだ。広瀬本隊は自動車で行くが、それにつけられた荻野伍長以下の騎馬分隊は、その日の朝、宿舎を発っていった。出発間際に、衛生兵の井上上等兵がやけ酒を飲んで、べろんべろんに酔っ払ってしまって歩けそうもないほどくだを巻き、有沢一等兵も姿が見えないなど一騒ぎあったが、結局みんな揃って出て行った。その後で、重要な連絡事項を忘れたということで、伝令を命ぜられ、馬で追いかけた。夕暮れの平原をとぼとぼと行く、わずか十数人の騎馬部隊に追いついて、その任務を果たしたが、そのときの彼ら分遣騎馬隊の影の薄い、寂しそうな姿は、今でもはっきりと眼底に残っている。実際のところ、あのときの印象では、再びこの戦友達とまみえる日が来るとは思わなかった。

この谷もかれこれ一週間くらいはいたろうか、もう月日もよく覚えていないが、いよいよ後方へ転出する命令が出て、移動と決まった。幸か不幸か下痢と咳で休んだ後が十分に回復していなかったので、自動車に乗って本隊に先行することになった。そして、この前は、敵弾に脅かされながら、暗夜馬を引いて上った道を、今度は自動車に揺られて降りていったが、まだ龍陵を放棄したわけではないらしく、小銃や機関銃を担いで、一歩、一歩絶望的な表情で登ってくる他の部隊の若い兵士の姿は、まったく悲惨な前途が予想されているだけに、悲しかった。

一ヶ月足らず支那の領土へ足を踏み入れただけで、またもと行った土地を引き返し、ビルマ領に戻って、山の中の部落に一時駐留することになり、その設営隊として自動車で先行したわけだ。その部落は、割合に親日的で、空いている家屋を提供してくれた。ここでは炊事班に加えられて、野菜洗いに川へ出たり、水を汲んだり、まるで女の仕事みたいだった。しかし、食物は腹一杯、しかも美味いものを食べられたから、山での不満は取り戻すことができた。その上、敵機の来襲も無く、まったく戦渦の外に出たようなもので、いたってのんびりしたものだったが、ここも長く留まっていられず、すぐに後方へ転進することになった。この時も運がよく自動車で先行することになった。

このころはもう、ビルマ全域がすっかり敵の制空権下にあって、昼間の行動は一切禁じられていたので、夜だけ行軍し、ラシヲを通り、メイショウも過ぎて、トングー近くの桐林の中に宿営することになった。ここは前に、日本軍が急造の宿舎を立てて駐留していたが、部落も無く、井戸も無いところで、水には非常に不自由した。山で下痢をしたおかげで、馬部隊の席を外れて、本部要員になったので、今度は松浦中尉の当番を命ぜられた。部隊一の憎まれ将校の当番とは、少々酷すぎると思ったが、馬で苦労するよりはまだましだろうと我慢して勤めた。朝夕の毛布や蚊帳の取り外しから靴磨き、洗濯とまるで女中の仕事である。妻子ある男のやることではない。

ここへきて、半年振りで郵便物の差出を許された。はがきや手紙をかなり書き、妻や実家へ出す手紙には、この辺りの風景を写生したものなどを入れたのだが、これが最後の便りになったけれども、はがきだけしか届かず、どっちでもいいようなところへは届いて、一番待っている妻や兄のところへは何も行かないという奇妙なことになってしまったことは、復員後にわかった。

そうこうするうちに、いよいよ龍陵を放棄するということになったらしく、我部隊も、山ひとつ隔てた谷へ下がることになり、馬を引いて間道を下りてまた、そこで横穴生活を始めた。幸せなことに、食料だけは不自由しなかった。ひとまず安全地帯らしいところへ下ったという気の緩みからか、下痢を起こして寝込んでしまった。その代わり、龍陵からの荷役には行かずに済んだ。

ビルマ駐屯地バセインをたってから、一ヶ月も全然体を清めないので、ほとんどの兵が虱に悩まされ始めた。最初のへその辺りが妙にむずかゆいと感じたが、だんだんと全身にわたるようになり、シャツを脱いで、襟の辺りの縫い目を開いてみるとうじゃうじゃと小動物がいた。洗っても取れないが、石の上で叩き落すのが一番良い。幸いに、この谷にはきれいな小川が流れていたので、思う存分水浴することができたし、虱も何回か洗濯して叩き落すうちに退治されてしまった。

我々はこうして、やや安全地帯に下ってのんびりすることができたが、まだ龍陵周辺の山々には、傷ついて動けない兵士が無数に残っていると聞き、身の引き締まる思いがした。それにしても、将校どもが力水に入れる筈のウイスキーの頭をはねて、酒宴を開いているのを見るとむらむらとして、手榴弾を打ち込んでやりたいような憤りを感じた。日中もほとんど壕の中から一歩も出ず、地蔵様のように座ったきりで、上げ膳据え膳でいた部隊長が、大声で歌を歌ったりしているのを聞くと、思わずそんな気にとらわれるのであった。そんなていたらくであったのが、師団へ出される戦闘詳報には、常に陣頭に立っていたのだから、呆れ果ててしまう。なお笑止千万なことに、山の上に配置した小銃だけの対空監視班が、敵戦闘機を一機撃墜したことになっていた。その監視班にも加わったことがあったが、こっちで一発でも打つと、百発撃ち返されるから、撃つなと言われていた。したがって、木の下に隠れているのが精一杯だったのだが。

終日頭上を砲弾が飛び交い、「空を飛ぶのは敵機と決まっている。」と決めているとき、どうした風の吹き回しか、友軍の戦闘機が五機ほど飛んできて、龍陵の向こうにいる敵の陣地を銃撃したことがあった。このときばかりは翼の日の丸が目に滲むほど鮮やかに見え、みんなが狂気のように手を振れば、飛行機も友軍部隊を見て、翼を数回降って、南の空へ消えていった。敵の制空権下の戦場にやってきた残り少なの友軍機に対して、無事に基地まで帰ってくれと密かに祈った。これに勢いを得たのもつかの間のことだった。その後は味方機は一機も見えず、後方からの補給も細々、せっかく我々の前面に進出した野砲四門も、一発も撃たずに退却してしまう始末。また師団戦闘指令所もその日に敵の探知するところとなって、B二十五の大編隊で集中爆撃を受け、これまた退却の余儀なきに至った。そして、その後も敵戦闘機は、頭上を我もの顔に乱舞し小出町出身の野上兵長が、火を吹く自動車からキャブレターを外して、他の故障車に取り付けて脱出し、部隊長に褒められたこともあった。

戦闘は、日に増し苛烈となり、ふた山、み山を占領していた歩兵部隊も退却してくる始末となり、我々も仮縫帯所どころではなくなって、後方の山の陰に隠れてしまった。そんな悪状況の中でどこから紛れ込んできたのか、若い農婦が怯えて手を合わせてきたので、腹が減っているのだろうというので、飯を与えたが食べもしない。それを大原少尉などが見て、敵のスパイかもしれない、こんなところへ我々がいることが知れたら、また砲弾が飛んでくるから、捕まえておけといったので、誰だったか、形式的に縄で両手を縛ったが、あまり悲しそうでもなく、大人しくしているので、どうやらこれは戦争の大騒ぎで、頭がおかしくなったのだろうということになった。話してやったが、その女が背中に斜めに背負っていた風呂敷包みの中は、生きた赤ん坊だったのには驚いた。

輜重部隊の給水活動は、近くの小川から汲んだあまり清潔ともいえない水に、砂糖とウイスキーを少量入れて、一斗入りの水嚢に注水し、これを背負って兵隊が、五、六人一組で、下士官か兵長を長とし、夜間味方陣地に忍び寄り、壕内の兵隊の水筒に水を入れてやるわけだ。俺は三回ほど出た。あるときは横尾兵長を長として、三つ目の山の頂上陣地まで行った。山と山を繋ぐ堀を通って真っ暗な山へ入っていくわけだが、至る所に死体があって、それに躓いたり、踏みつけたり、死臭はといえば鼻をつき、なんともいえない鬼気迫るものだった。やっと山頂に達し、一人ひとりの水筒に満たして回った。だが、そこにも負傷して怯えている兵隊があっちこっちにいたし、何とも手の下しようが無いと呆然として語る軍医の顔も見られた。事実一人づつやっと這い上がってきたこの陣地から、負傷で動けないものをおろすことは、不可能に近いことなのだ。その帰りに、迫撃砲の至近弾を食らって、爆風を顔に受け、ひっくり返る目にあったが、幸いに傷を負った者も無く、逃げ帰った。

またあるときは、友軍守備部隊の既に撤退した龍陵の倉庫から、乾パンや糠味噌を夜間運び出す使役に借り出された。鼻をつままれてもわからないほど真っ暗な泥んこ道を通って、荷物を運ぶ苦労は、並大抵でなく、何度も転がって全身泥まみれになって、やっと公道上で待つ輜重隊の自動車に積み込む。一人三回づつとなっていたのを一回でやめて逃げ帰ってしまった。それが自分だけの横着で辞めたのではなく、班長の命令で逃げるのだから面白いものだ。山頂の陣地で敵と相対し、砲台にさらされている戦闘部隊の連中、ことさらに負傷して動けず、泣いている同胞のことを思えば、こんな怠慢はとても許されないわけだが、戦場とは、そんな殊勝な考えなど吹き飛ばすほどに惨憺たるものなのだ。その翌日もまた、荷役を命ぜられたが、体が悪いといって断ってしまった。この使役でも、敵の流弾に当たって星野という初年兵が死んだ。

ラングーンから苦労して連れてきた馬は、何の役にも立たなかった。村はずれの草地につなぎっぱなしにして水もろくろく与えなかったので、とうとう俺の馬は疝痛(センツウ)を起こして死んでしまった。わずかの間だったが、自分で扱っていた馬に死なれたときは思わず泣けてしまった。自分の怠慢から、この物言わぬ戦友を殺したという良心の呵責に数日間悩まされた。

この日、前線に進出していた舞台本部から、石井兵長が連絡に来た。そのときの話では、師団の平松参謀が前線視察の途中、友軍の砲弾の照準を謝ったため、彼のすぐ近くで炸裂した結果、戦死したということだった。しかし、わが軍は、龍陵を見下ろす敵の陣地をひと山、ふた山、み山と占領し、篭城軍を救出することに成功したらしいという話もした。

それからまた大急ぎで装具を整えて、昨夜下ってきた通りをまた前線に向かって進んだ。進むにつれて、道路の脇や山腹の壕に、敵味方の死体がゴロゴロしていた。中にはまだ十五、六才くらいかと思われる敵の少年兵の死体が衣類を剥ぎ取られ、顔は雨に打たれていた。またわけのわからないうわごとを口走っている味方の、負傷した痛ましい姿など、とても正視できない情景もあった。前夜、我々が休憩していた切り通しのすぐ近くで、惨憺たる戦闘が行われていたのだ。

本体は、龍陵盆地を見下ろす小高い山の上に位置していた。近くに曲射砲の陣地があって、そこの将校がいうには、砲はあっても小銃が一丁も無いから、もし敵襲を受けたらどうにも処置なしだから、そのときはよろしく頼むということだった。しかし、我々とて騎銃がわずかばかりで、他人の応援どころではない筈だった。すぐにその山を降りて、龍陵盆地に進出して仮縫帯所と給水基地を設営した。そこは戸数十戸あまりの部落で、一戸だけ土塀を巡らしたやや上等の家があった。そこに縫包所をおき、我々市輜重隊は、その部落の先端とも言うべき農家を宿舎として、占領した「山」で頑張っている戦闘部隊に、力水と称してウイスキーと砂糖の入った水を補給してやることになった。この辺りは田があって、稲はもうかなり実っていたはずだったが、無残にも馬糧に刈り取られてしまい、家には何者も残さず荒らされていた。先に通過した友軍部隊か、それとも敵部隊が撤退するときの仕業か、どっちにしろ戦場となった部落は、実に哀れな姿をさらしていた。

またここは、友軍砲兵陣地の前面に出ているので、十五サンチ流弾がシュルシュルという緩やかな唸りを立てて龍陵の向こう側の敵陣に飛んでいった。しかし、残念ながら弾薬の補給が少ないため、一門につき何発と配給されるためを大切に撃っているのだというだけに、すぐ砲撃をやめてしまうのだ。これに引き換えて敵さんの方は、朝から晩まで明るい間は絶え間なく我方の陣地を撃ってくる。したがって、我隊の一切の行動は夜間に限られ、昼間は一歩も外へ出られない状況だった。

ある日の夕方、砲撃もやんだと安心して、部隊本部で夕食の支度に取り掛かったら、一発直撃を喰らい、倉田兵長、安部伍長即死、小柳、柳沢に上等兵負傷という大損害を受けてしまった。それで恐れをなして、そこから少し離れた崖の陰に穴を掘って入っていたが、またまたそこにも一発直撃が来て、経見上等兵が即死するという被害を受けた。それでも我方はじわじわと前進して、我々のすぐ前に野砲が四門ほど進出し、師団の戦闘指令所がさらに前面の部落に前進した。仮縫帯所には毎夜何人かの負傷兵が担架で収容され来たが、応急手当を加えた上で後方へ自動車で下げられていった。中には収容されて気が緩むのか、痛い、痛いと手放しで泣き喚く兵隊もいた。

こんなことがあって、まったく無我夢中で退却し、どうやら山一つ隔てた安全地帯へ来た頃、夜はほのぼのと明けてきた。明るくなってみると、この公路は山々の間を縫うように蛇行しながら、延々と続き、遥か目の下まで白く見えていた。この道路を両面から狙い撃ちする位置に敵の陣地が無数にあるわけだ。これを歩兵部隊が一つ一つ潰して進んでいるわけだが、最も近い堅塁、小松山陣地はまだ戦闘中で、すぐ目の下によく見えた。

この付近の山は、日本内地の山のように、尾根続きの山脈をなしてるのではなく、一つ一つが独立して双子のように並んでいた。その中でひときわ高く、丸い頭をのぞかせているのが小松山で、頂上に砲座があり、その下を幾重にも鉄条網が張り巡らされている。その下に、友軍攻撃隊が取り付いているらしく、白い銃煙がパッパッと吹き出すのがよく見えた。また、手前の山にある友軍重砲陣地から打ち出す十五サンチ流弾が、山頂で炸裂し、ものすごい土煙を上げていた。一方的の砲兵陣地からは、麓に取り付いている友軍攻撃隊に砲撃が加えられ、これまた盛んに土煙を吹いている。

こうして高いところから見下ろしていると、演習を見ているような錯覚を起こすが、実際にはその一発毎に何人かの尊い人命が損なわれているのかもしれないのだ。それにこっちもいつまでもこの光景を見ているわけにはいかない。本当の安全地帯へ引き上げるには、さらに敵の射程にさらされた山の斜面を通過しなければならなかった。そこでまた一人ずつこの危険地帯を通ることになったが、今度は明るかったのでいっそう恐ろしさが増し、ともすると足がすくむような恐怖に襲われた。しかし、どうやら全員逃げおおせることが出来た。そして、丸一日何も食べなかった空腹を満たすために、携帯燃料で飯を炊き、缶詰をお菜として暖かい食事をしたが、その美味かった事、おそらく前従軍期間を通じて、最高の気分だった。だが、何としても眠る場所が無い、みんなうずくまったままうとうとしていた。

道路の両側の高所に歩哨を立てて人も馬も声を潜めて休んでいたのだが、雨はますます土砂降りとなり、道路は川になってしまった。その流れを堰き止めて寝転んでいる兵隊もあった。温度はぐんぐん下がり、びしょ濡れの体ではぞくぞくしてとても眠るどころではないはずだが、まったく疲れ切っているのだろう、ぐうぐう鼾(イビキ)をかいているものもいる。このまま眠り続けたら、おそらく凍死をするのではないかと思われる寒さだ。中には寝ている牛の背中にへばり付いて暖を取っているものもあった。そんな状況下に歩哨に立たされたが、すぐ近くで戦闘が行われるらしく、機銃の音がカタカタ、ドンドンと続き、時々は曳光弾が鋭い尾を引いて、頭上をかすめて飛んでいく。どこから敵が襲撃してくるか分からない逼迫した空気にもかかわらず、全身を襲う睡魔と闘うのに精一杯で、敵に対する警戒どころではなかった。目を大きく見開き、歯を喰いしばっていても、いつの間にかウトウトと気が遠くなり、抱いた銃の重みでクラっと前に体が傾いて、はっと我に返るという案配で、敵襲の恐ろしさも、全身びしょ濡れの悪寒も感じなかったほどの眠気だった。

こんな状態で時間の経つのも知らずにいるとき交代が来た。その頃はいよいよ彼我の銃声は激しくなり、しかもだんだん近づいてくるので、友軍が苦戦して後退してくると判断した櫃間中尉は、ひとまず全員退去を命じ、大急ぎで装具を牛馬の背に括り付けて一斉に退去を始めた。ところがこの騒ぎを探知した敵は、山の反対側から迫撃砲の追い討ちをかけてきた。俺は幸いに足の速い馬を引いていたので、その首にぶら下がるようにして先頭辺りを走って後退したが、ドカンドカンと連続的に炸裂する砲弾の爆風に煽られ、全く生きた心地も無かったが、無事に逃げおおせた。しかし、のろまの牛を引いて最後尾を逃げた桑折上等兵は、砲弾の破片で尻をやられ、その牛と共に退死してしまった。福島県で畳屋をしていたというひょうきんな男は、常に妻子の写真を肌身に付けていて、駐屯地では必ず枕元に箱を備え、それを飾り付けていた良い親父だったのに、まったく可愛そうな事をしてしまった。かてて加えて砲弾が落下する中では、遺体の処理も出来ず、そのまま放置されてしまった。

昭和二十年五月、行動を起こし、全部の病馬をダルマ船に積み込んで、ポンポン船に曳かせて、メコンの大河を逆行するという、極めて大陸的な旅行だった。

今度のは、ビルマ大陸での汽車旅行とは反対に、昼間だけ船を走らせて、大昔から大河メコンを上下する河船の船付場と宿場町が至る所にあって、そこは飲み屋と淫売宿がつきものだ。ある街では、兵隊服での外出は禁じられていることから、白い作業衣の上着だけをひっかけて飛び出し、街の女たちを冷やかしていた。ところが、憲兵の巡回に遭って、肝を冷したが、女たちがぐるりと我々を取り巻いてくれ、その真ん中にしゃがんで、危うく難を免れたこともあった。四、五日もかかって、大メコンを逆行して移った先は、まったく人里を離れた高原の野原で、そこに先行した設営隊が、現地人を使って、丸太と二ッパ椰子で厩舎と兵舎を建ててあった。船から揚げた馬は、乗馬隊と徒歩隊に別れて誘導し、この新しい牧草地へ収容した。

ここでの生活は、まるでソロモン群島へ逆戻りしたと錯覚を起こすような活気もなければ、原住民の顔も殆ど見られない殺風景なものだった。そこで幾日か過ぎたころ、門脇獣医中尉が、街から華やかな安南娘を五、六人連れてきて、ひどく兵隊たちを興奮させたが、どうしたわけか慰安所設置はお流れにになって、女たちはその翌日、兵隊たちのあっけにとられた顔を尻目に、卦嬌声を残して去っていった。まったく罪作りであった。そのかわり、一日交替で船を仕立て、数キロ離れた街へ外出させることを許し、早速実設に移した。ところがそれがまた、すごいジャングルの中の急流を、両岸の樹木や葉に掴まりながら、メコンの支流に出て、更に数時間もかかっていく。メコンの船付場の名もない小さな町だった。それでも飲み屋と女を置いた家が数件あって、日頃のジャングル生活の憂さを晴らすには充分だった。それには金がいる。仏印政府の金はなかなか手にはいらない。結局、配給の煙草や靴下などを売るわけだ。煙草はかなり配給されたが、いくらもすわないで、それを十個ほどと、ジャワ島で買ったスイス製の下げ時計を売ったりして、一日遊んで兵舎へ戻ったこともあった。

この付近には、時々虎も出没するというので、恐れられていたが、ついぞ足跡も糞も見ずにしまった。

しかし、町に出るときなど、河岸の茂みに野生の孔雀やペリカンをよく見かけたし、野雉はどこにもいた。また、沼地には、巨大な泥貝がいたし、親指大のヒルが、ヒラヒラと泳ぎ回って不気味だった。給与は案外よく、野菜などもまずいが豊富に食わせてくれた。こんな山の中だから、毎日が平穏無事だった。ともすると、戦争のことなど忘れてしまいそうだが、内地では、連日大空襲を受けて、東京など焼け野原になったそうだ、などという噂と、戦争は八月には終わるらしいということが、誰からともなく言いふらされた。もし負けたらとても内地へなど帰れないから、武器を持って逃走し、山賊になろうかなどと冗談半分に言い合ったりしていたが、誰でも内心はかすかな不安を持っている様だった。

日曜日には、トラックでプノンペンの町まで遊びに連れていってもらうのだが、そこはカンボチヤ国王のいる首都だけに、なかなか立派な町で、軍の慰安所もあるし、近くに軍の飛行場もあって、ビルマ戦線ではもう見られなくなった日の丸の鮮やかな双発機が、威勢よく飛び交っていた。

この辺の住民は、外国人と同じような顔立ちだが、男女ともに坊主刈りで、衣類は黒っぽい粗末なもの、しかも素足が常習ときているので、程度は低いといわなければなるまい。現地の雑役夫を雇っておいたが、彼らは簡単に炊事道具だけを天秤棒で担いできて、忽ち小屋を建て、そこで寝泊りしている。実に安上がりである。朝は細君が、枡の壷のようなものを持って出ていき、近くの沼から鰻の頭を曳きづって来て、これを鉈で料理して朝飯である。常食は米だが箸を使わず手つかみだ。しかし、支那系の人々は、箸を使い、漢字を解するので、いくらか物の分かりそうな人物をつかまえて筆談すれば、大抵のことは通じる。

放牧場になっている野原の中に貯水池があって、東屋風の建物があり、そこが旅行者の休み場所となっているらしく、誰でも自由にはいって休むことが出来るようになっていた。そして、その小屋の壁面には、漢字で、「この地方は水が少なく、旅行者が炎天下に非常な苦しみをなめていたが、某と言う偉人が私財を投じて貯水池を掘り、この家を建てたので、以後、おおいに旅行者は助かっている」という意味のことが書いてあった。それを見て、少年時代、郷里の行去塚の井戸の由来を記した碑文がこれとほぼ同じ文体で、同じことが書いてあったことを思い出して懐かしかった。

この原野に来てしばらくしてから、古い兵隊たちが独断で、禁断の雄馬と雌とを共に放牧したので、雄同士でものすごい決闘が始まり、収拾のつかないことになったことがある。それはまったく想像以上のもので、蹴り合い、噛み合いから果ては後ろ足で立ち上がって殴り合いまでやり、弱い奴は眼球が飛び出して、片目になったり、足の自由がきかなかったり、散々な目に合わされた上、すごすごと馬群から去っていくのだ。

こうして残った威勢のいいのが何頭かで、全部の雌を分けて支配すると、もう闘争は起こらない。一度血で血を洗う決闘の後、雄同士の実力が判ってしまうと、それに応じた勢力分野が決まり、一頭に雌数頭のグループが幾つか出来て、後は平穏な牧場風景になった。

こうして平穏無事な牧場生活は、至極のんびり経過していたが、一つ悪いことには、4・5人の兵隊達が殆ど毎晩徹夜でオイチョカブと呼ばれるバクチをやっていることだ。わずかしか貰わない給料をやったり、取ったりしても仕方がないと思われるが、やっている本人は、無中なのだから、他からの警告を聞こうともしない。これは何もこの部隊だけのことではなく、おそらく全軍の至る所で行なわれている悪事の一つだろう。俺は幸いにしてまだ一回も仲間にはいったことがなかったので、食わず嫌いで通した。こんな閑静な生活を送っている間にも、戦局はいよいよ我が方に不利に向かっており、更にここからメコン河をのぼって、安南の国の丘陵地帯に師団は立てこもることになった。

このころになると、南太平洋では、制海空権を敵に取られ、フィリピン群島のレイテ島に米軍が上陸し、マリアナ群島の基地から、B二十九の大編隊が直接、東京その他、内地の主要都市を空襲していることが敵方の宣伝でほぼ明らかになった。そして、

「今年の八月には、戦争は終わる。」

ということが、まことしやかに語り継がれるようになった。この状況で、戦争が終わるとすれば日本が負けることではないか、そんなことがあってたまるものか、と心には思ったが、なぜかそれが本当のことになりそうな気がした。

こんなときだけに、師団は最後までここで抵抗するという段取りらしく、各部隊の病気や栄養障害で弱っている馬を病馬廠(ビョウマショウ)にあつめて、健康馬にするという至極のんびりした計画が始まり、我隊からも、二頭ばかり現地徴発の馬をそこにまわすことになった。その付き添いに住安君が行くことになったが、どうしたわけか、急に俺のところへお鉢が回ってきた。なんだか部隊の暖かい環境から、追い出されるようで面白くなかったが、今まで随分危うい役割を免れているので、今度くらいは仕方が無かろうと思った。

病馬廠という部隊は、二、三人の獣医と下士官に、兵が十数人くらいのごく小さい隊で、カンボジアの首都プノンペンの近くの原野に、バラックの厩舎を建て、病気の馬を収容していたが、その中には、病気どころかものすごく張り切った、しかも去勢していない本物の牡馬が十数頭いて、きわめて賑やかだった。兵隊に対しては、まるで猫のようにおとなしいが、さて馬同士となると、猛獣のような凄まじさだ。馬房のしきりには、厚さ二寸もある板木を鎖で天井から吊るしておいて、両方から蹴飛ばしても、動揺するだけで割れないという仕掛けにしてあった。小さいながら、馬の後ろ足で力任せに蹴るのだから、どんな丈夫のものでも固定してあったら、必ず折れるか、割れるか、さもなくば足が折れるだろう。これを他の雌馬や去勢馬と一緒に放牧したら、大変なことになるだろうというので、放牧は、雌と去勢馬だけにした。

ここでの仕事は、放牧した馬の監視と草刈りくらいのもので、各部隊からの寄り合い世帯だが、思ったよりは愉快だった。十六連隊からの阿部上等兵、野砲からの沼上兵長、衛生隊の広瀬上等兵などが印象深い。

間もなくまた、移動の命令が出て、師団はカンボジア国の首都プノンペンの郊外に移ることになり、再びバンコク駅から列車に乗って北上し、メコン川を渡し舟で越えて、ウドンという街に着いた。カンボジアは、タイ国よりさらに民度の低い国で、住民の殆どが坊主頭で、素足に黒っぽいシャツに股引きといった服装だ。主食は米が豊富に取れるので、不自由はなさそうだが、電灯も無く、例外なく竹とニッパ椰子でできた掘っ立て小屋に住んでいた。しかし、お寺だけは立派で、どんな小さな部落でも必ずといっていいほどあって、柿色の衣を纏った、あまり上品とは思えない坊さんがうようよしていた。

戦局はますます不利になり、今はいかにして敵の侵入を防ぐかで、作戦参謀も頭がいっぱいというところらしく、我々非戦闘部隊にまで、対戦車肉迫攻撃演習を強行させられた。それは、骨箱とあだ名された八寸立方くらいの木箱の中に、爆薬を装填し、これに紐がついていて、これを抱えて爆進してく敵戦車の前に飛び出して伏せ、自分の体が戦車の下敷きになったとき、その紐を引けば中の爆薬が炸裂して、敵戦車を喀座させるというまったく惨めな戦法であった。そのころ敵の主力をなすM三、M四などと称する戦車は、装甲がものすごく厚く、八サンチ野砲の直撃弾でもその前面の鉄甲を破ることができないので、その下に潜って、一番甲の薄い下部を割るより他にやっつける手は無いというのだ。ところが、その爆薬の発火装置というのが、爆薬の中に燐寸の箱と燐寸棒が入っていて、その棒に紐を付けて外に出しておき、それを強く引っ張れば燐寸が擦れて、爆発するというまさに前世紀的な新型兵器と聞かされては、本気で演習するのも馬鹿馬鹿しくなってしまった。誰の考案か知らないが、これを抱えて飛び出せば、人間一人は必ず死ぬ。敵戦車をやっつけるなどは、百に一つも成功はおぼつかないものだ。兵士の命など、まるで虫ケラ同様に扱われているのだ。

もう一つ、新兵器と称して渡されたものに、小銃の先に直径一寸五部くらいの筒を取り付けて、これに手榴弾を入れて空砲を発射し、三十メートルくらい先へ飛ばすというものだ。これなら確かに手で投げるよりは遠距離まで飛ばせることは確かだが、銃一丁に一ケずつ渡ったのではなく、十人に一つも渡らないのだから、大してものの役に立たない。これを運悪く持たされたが、どうしても使用するのか、ろくに操法も知らずにいると、たまたま兵器検査のときに、操作してみろといわれ、さっぱり出来なくて、とんだ赤恥をかかされたことがあった。

船は佐渡で船大工をしていた寺尾上等兵が作り、網もすべて手製のものだったが、それでも地曳き網、投網、はえ網、底釣りなど数種の漁法を用いて、名も知らない大小の魚をかなり捕まえることが出来た。そこは海岸といっても、深く、河のように陸地にくい込んだ入り江、上げ潮のときは陸に向かい、引き潮のときは海へ向かってものすごい奔流となって河が上下するのだ。満潮時と干潮時では、垂直距離にして一丈のあまりも差があり、辺りの景色が一変するのだが、その干潮時のわずかの時間を狙って、地曳き網や投網をかけるのだし、底釣りもその時が比較的いいようだった。狭い入り江に地曳き網を仕掛けて、段々しぼっていき、最後のドタン場で網を突き破るほど暴れ回る大魚をひっ捕まえる爽快感は、何とも言えないが、鯛の一匹もかからないときもあって、そんなときは全くがっかりした。

しかし,これですべての生計を立てているわけではないので、いたってのんびりした魚師生活だった。ところが、段々勢力を得てきた反英仏ラロ国(我々は越盟団といった)の一部が、この辺りの、網の目のような水路の中に潜伏しているというので、仏軍の戦闘機が頭上を飛び回るようになった。底釣りをしている時、近くに繋いであった苫船が銃撃されたことがあったが、てっきり自分らをテロ団の一味と間違えてやってきたものと勘違いして、全員海へ飛び込んで、ずぶ濡れになってやっと逃げ帰ったなど、笑えぬナンセンスもあった。こんな危険があったが、ときにはうまく魚の大群を地曳き網にいれ、網が白く見えるほどにかかったり、底釣りで、糸を下げればかかり、下げればかかり、まったく息つく暇もなくて、舟一杯釣り揚げたこともあった。

昭和二十一年の正月は、戦争に負けたとはいえ、こうしたのんびりした中で迎えた。餅も、現地調達した米を足踏みの杵でつき、航空燃料に使っていたアルコールを加えて酒の代わりにしたものも結構飲めた。ただ一抹の不安は、いつになったら帰国できるかということだけだった。

軍隊としての任務は終わったが、長い間の訓練で、部隊としての秩序だけは整然と保たれていた。遅ればせながら終戦兵長ということにもなった。そのうちどこからともなく帰国も近いという噂が伝わりだし、兵隊たちは、それぞれにズックの布地などでリックサックを作り始め、身の周りの整理をぼつぼつやりだした。

そのうち、内地帰還の話も出始めめたが、船の殆どを沈められたので、残った船舶を総動員しても、海外に生き残った日本人全員を送還するには、短くても七年はかかるだろうとか、内地に帰すと言って船に乗せ、東支那海へ捨てるのだろうなどと様々なデマが乱れ飛んだが、どれも実感が伴わず、自分たちの身に差し迫った危機でないだけに、みんなのんびりしていられた。

武装解除は段々進み、まず兵器弾薬を一定の場所に集積することを命ぜられた。その使役に行ったが、どこにこれだけの弾薬や被服衣類があったのだろうと思うほどのおびただしいものだった。だから世界の情勢のよく分からない現地人など、なぜ日本はこれだけの物がありながらアメリカに降伏したのか、今からでも俺たちと手を組んでもう一度戦争をやろう、と言う青年が多数現れたのも無理のない話だった。そして最後に、兵隊たちのゴボー剣まで全部集めて、敵さんの将校に渡し、英国国旗に忠誠を誓わされた。これで本当に丸腰になり、軍隊ではなくなってしまったので、気分的にはとても楽になった。

そして、内地帰還までは、自給体制をとらなくてはならないと、農耕班と漁労班とに分かれて、本格的な長期篭城計画を立てた。ところがどういう風の吹きまわしか、船の漕ぎ方も知らない俺に、漁労班の役割がついた。おそらく、使いにくい奴ばかりをより抜いて、海へ追い払ったのではないかと思われる顔ぶれで魚師班が作られた。海に面した海岸の、名もない部落のお寺のような家を借りて、横尾軍曹を長として七、八人が本格的に魚取りを始めた。

もう戦争は終わってしまったので、何年こんな生活が続くかしれないというので、自給自足を図るため、畑を耕すことになった。将校まで一緒になって、菜っぱやきゅうりを作った。この近くには、朝市のたつところがあって、果物や穀物、雑貨などが土地の人によって商いされていた。その市で、アヒルの子を買って来て飼育してみたが、夜の冷え込みがひどいのかみんな死んでしまった。そこで、親付きの雌を飼おうということになり、有沢君と共同で、めん鳥一羽、雛十羽を買ってきた。これはすくすくと上手く育ったが、突然下痢をし始め、次々またみんな死んでしまった。そのはず、この辺りには、にわとりコレラという病気があって、部隊本部でも大量に飼っていたが、次々とやられてしまったということだった。

そのうちに、サイゴンに英国の軍隊が上陸したが、現地人の中には、日本の敗戦を喜ばず、日本軍と手を握り会って、反英仏革命を起こし、独立しようという一派があって、上陸軍に抵抗したやめ、双方に負傷者を出すという事件があった。これを日本軍の責任として、連合国側はわが司令官に、現地人の鎮撫を命じた。そのかわり、日本軍は降伏したが、当分は武装を認められ、サイゴン市街には再び日本軍の歩硝が着剣で立つようになり、進駐した英軍は、宿舎の周りに鉄条網を巡らして、一歩も外に出ないという緊張ぶりだった。すると今度は、革命軍側で、連合軍側に対して一切物資を納入しないという強硬手段をとり、これを破った現地人商人が、次々とリンチにあい、この世を去るという極めて険悪な情勢となった。

毎朝、その真ん中の一番人の通るところに莚を敷いた上に、生首がデンと据えてあった。その横に現地語で何やら書いてあるので、いくらか日本語の出きる青年に聞いてみると、村民の申し合わせを裏切って、英印軍に野菜を納入したから、見せしめのためにさらし首にするのだという実に残虐な話で、まるで無警察のような有様だ。そして、反英血盟団とも言うべきテロ団が出来て、しきりに日本軍に武器の引渡しを要求し、兵隊に対しては、逃亡して味方に入れば、現地娘を一人充てがい、将校待遇にするからと誘惑してくる。中には本気で逃亡するものもいた。この部隊から二人ほど逃亡したし、他部隊では衛生司令以下十名ほどが、武器弾薬をトラックに積み込んで集団脱走をしたものもあるという始末だ。しかし、軍としてはこれを追及する様子もない。憲兵隊が一番先に進駐軍に拘留されているのだから、それも出来ないはずだが、それにしては、日本軍には殆ど混乱はなく、秩序が保たれているのが不思議なほどだった。

まもなく、師団はサイゴン周辺に集結を命じられ、我々も馬を連れて、近くの病馬廠へ移動することになった。今度は徒歩で旅を続けた。折り悪く雨に降られ、途中の行軍はかなり難行だったが、なにしろ戦争はもう終わったと言う安心感で、むしろ楽しい旅だった。雌馬の中に、放牧中に妊娠していたのがいたが、行軍で無理をしたのか、途中で流産した。もの言わぬだけに、どの馬がお産をしたのかさえわからずじまいだった。

病馬廠に馬を引き渡すとすぐに、各々原隊に復帰を命ぜられ、各隊から迎えが来て、それぞれの本隊へと去っていった。我々の防疫給水部も、サイゴン市内の仮兵舎に、市内消毒のための部隊を派遣していたので、とりあえずそこへ連れていかれた。そこの長(新任の将校)に申告して、すぐにトラックに便乗し、サイゴン市街の本隊へ帰った。そこは戸数五、六戸しかない部隊で、馬部隊は例によって、少し離れたところに別々に宿舎を貰って、寺のような現地人の建物で暮らした。ウドンの町にいるとき、本隊を離れて病馬廠に移ってから三、四ケ月になったと思うが、やはり自分の隊はいいと思った。ビルマで西と東になっていた荻野伍長等も既に合流していたので、それこそ一年ぶりで全部揃ったわけだ。しかし、ビルマ戦線で、空襲でやられた兵隊も一人か二人いたので、やはり物淋しい気分は漂っていた。

ここには、留守番みたいな老夫婦と、貰い子らしい二人の可愛らしい男の子がいて、部隊の炊事を手伝ったり、残飯を持っていったりして生活していた。その他にこれという収入もなさそうなのに、お婆さんが毎晩焼酎を飲んでいるところをみると、貰い子の養育料が入るらしい。ここにはまだ、馬が十数等いて、馬車を曳かせて草刈りに行ったり、町へ買物に使ったりして重宝していた。

そんな日がかなり続いて、八月十六日か十七日ごろ、重要な訓示があるというので、突然全員集合を命ぜられ、何ごとならんと指定場所へ集まると、部隊本部から将校が来ていて、日本は連合国の発表したポツダム宣言(休戦に関する提案)を受諾することに決した。しかし、別命あるまで、各員は戦闘体制をとかず、現在地で勤務するようにというのだった。訓話の表面だけだと、戦争に負けたのではなくて、休戦の申入れを受諾したということだが、今までの戦況から言って、日本は負けたのだろうという考えは殆どすべての兵が持ったらしく、みんなガックリした表情になっていた。

それから後は、遅くまで兵舎のあっちこっちでボソボソ夜通し話が続けられていた。もう戦争は終わった。だけど、我々の運命は一体どうなるのだろうか、内地の様子はどうかなど、次々と不安が広がっていった。

その翌日は、まるで世界が変わったような気がした。しかし、軍律だけは乱す者もなく、無気力ながら仕事は続けられた。終戦の報は、世界中をびっくりさせたはずだが、そのあと町へ出てみると、町民は日本兵を馬鹿にするどころか、前より親しみ深くなり、どうして日本は降参をしたのかと、漢字の書ける青年から、詰問的な筆談をかけられて、面食らったことさえあった。

やがて列車はひっそりと静まりかえった浦佐駅へ滑り込んだ。

ふとみるとその改札口の柵に持たれて列車の窓を見ている母子の姿があった。それこそ、再び会うこともないと一度は諦めた最愛の妻と、まだ見ぬ娘の二人だった。あまりの嬉しさに、飛び出すように降りてしまってから、水筒を車窓に忘れたことに気付き、慌てて引き返してやっと発車間際に中の人に取ってもらう始末だった。

駅頭で五年ぶりで再会した妻にたいしても、何から話をしていいか分からず、ただ一言、

「何だ迎えに来ていたのか」

と言っただけだった。しかし、この短い言葉の中に、五年間の苦労に対するいたわりと再会の喜びが腹一杯にあった。その妻の腰にすがりついていた節子の、丸い、あどけない顔には、父に対する感情など全然なく、まずよその男の人という感じだった。駅前の裏寂しい風景もちっとも変わっていない。こうして連れ立って歩いていると、まるで五年間の戦争などなかったような、昨日からの続きのように夫婦で子供を連れて暮らしているような錯覚を起こす。

新町の家では、すっかり家を片付けて待っていてくれた。ここでも五年ぶりの再会という気分はなく、兄夫婦もたいして年をとっているとは思えなかった。しかし、姪たちがみんな大きくなっていたのには、やはり長い空白があったことを感じさせられた。駅前の銀飯と味噌汁の味はまた格別で、生きて帰った喜びが更に実感となって心身に滲み込む思いだった。そこへ実家から兄が髭面でむかえに来てくれ、リックを背負ってもらって、今度は四人で家へ向かった。途中の風景も少しも変わっていなかったが、五年前の秋、この道をトボトボと後ろ髪引かれる思いで駅へ向かったときのことが、ついこの間のことのようにまざまざと思いだされ、一寸嫌な気持ちにもなった。家では近しい親類だけを呼んで、下向振る舞いをやってくれたが、席上あっちにもこっちにも戦死者が多数あり、また未帰還の者が相当ある話が続き、心を暗くした。村では、善六阪の充男一郎、中道の常作、伝兵衛籐の伝三、小沢新宅の総欽、冶右門の忠太、鍛冶の春一など、俺たちより幾らか若い組に大勢の戦死者があった。それに引き換えて、年上の層に当たるものは、応召者も少なく、戦死者は一人もなかったことは喜ばしいことだった。

小沢の大将、九兵門新宅などはれっきとした現役出でありながら、召集にならなかったというのは不思議なくらいだった。家での小宴会を終わって、十時過ぎに妻が借りていた本田の「ふるどん新宅」の前の一軒屋に落ち着いて、ホッとしたところ、妻は始めてこの胸に崩れ込んで五年ぶりの再会を泣いて喜んだ。思えば、明日いよいよたつという夜は、一分を惜しむように固く抱き合って寝たが、連日のドサクサで疲れきっていたので、ついうとうとと三時間くらい眠ってしまった。それが本当に悔しいほど、切ない一夜だった。もうどんなことがあっても決して離れまい、離すまいという気持ちが、お互いの胸を去来した。

もう戦争はこりごりだ。平和こそが人間の幸福を保つ絶対の条件である。

まず受付へ顔を出すと、一番先に高谷君がいて「やあ。」というわけで、初めてわが古巣へ戻ってきた感じがした。署長も警部も口端が張った人だったが、警務主任の山下さんが戦前に部長で一緒だったので、早速署長(三瓶)さんに引き合わせてくれて、型通り復員の挨拶をした。堂々たる体躯の三瓶署長だったが、いろいろとやさしく、出征中の労をねぎらってくれ、その後、警務の高橋宗男部長さんから休暇のこと、被服や給料のことなど細かい説明を聞いた。それですっかり落ち着いた気持ちになった。特別慰労休暇は三十日で、出勤の時配置も決まり、被服も全部支給されるということだった。これで職についての問題は無くなったが、次が住宅の心配だ。しかし、一ケ月の休暇中に何とか見つけけられるだろうと思い、すっかり安心すると急に郷里が恋しくなり、一時間も早く飛んで帰りたいが、もう夜行でなければ汽車がないので、仕方なく夕方まで署内で休んで、出征前からの古顔と久しぶりの挨拶を交わしたり、その後の模様をいろいろ聞いた。随分大勢の出征者だったが、大部分はもう復員して、戦死者は案外少なかったことも分かった。それでも、長谷、峯村、海保など、五、六人は帰らざる勇士となってしまったと聞き、暗然とした。

夕方 上野駅へ行って見ると、数少ない列車を待つ人々は、延々長蛇の列を作って、公園内にまでのびていて、どの顔もすっかり疲れきって、茫然とした態たらくで、立っているものは殆どなく、みんな地面に腰を据えていた。その間を、汚い身なりの浮浪児がウロウロと歩き回り、人々が何か食べてもいようものなら、その前に集まってこれをねだり、断ると唾を吐きかけて逃げるという悪どさだった。列車の混み様は、また一通りでなく、ホームへ滑り込んで、まだ止まらない車の窓からどんどん這入りこみ、それこそ殺気だった大騒動だった。それでもどうやら俺も乗り込んでやれやれと思ったら、少しうとうととしたようだった。深夜の汽車の列として、停車時間が長く、気がはやるのと逆行するように、なかなか進まなかった。それでも夜明けに新潟県内に入り、五年ぶりで見る故郷の山々は、新緑に包まれ、山村には戦争の跡もなく、平和そのものの姿だった。並みいる田園は今代かきのまっ盛りだが、まだ男が少ないらしく、殆どが女のようだ。中には夫を戦場で失った若い未亡人も多いことだろうと思うと、こうして無事妻子の元へ帰っていく自分の幸福をしみじみと感謝すると共に、異郷の山野に白骨となって散らばっている戦友たちに対して、申し訳ないような気持ちで一杯だった。

東海道に入っても、殆ど都市という都市は全滅の状態だった。特に京浜地区へ入ると、見渡す限り焼けた鉄屑とトタン板ばかり、六郷橋を渡ると、遮るものがないので、もう宮城の森がすぐそこに見える有様だ。その中に点々と焼けトタンでふいたバラックが連なっていた。それでも鉄道は殆ど無傷で、車両数は相当動いているのでホッとした。列車が東京駅へ入ったので、全部乗り換えた。何よりもまず、元の職場に復することが出来るかどうかが一番心配になったので、すぐ駅前の交番へ行き、そこで勤務していた若い巡査に様子を聞いてみると、復員者は全部元の所属へ出頭して勤務するようになっているということでホッとした。服装は戦前と同じでサーべルを吊るしていたが、ひどく食糧事情が悪いらしく、顔色も悪く、ブツブツ不平を洩らしていた。

再び駅へ戻り、八王子までの切符を買うのかと思って聞いてみたら、復員者はその切符でいいというので、すぐに中央線の電車に乗り込んだ。車中で時々、どちらからの復員かと聞かれたが、その相手は大抵、中年の婦人で、おそらく自分の夫か息子かが未復員なので、それとなくどの方面からの復員者かをあたってみて、同じ方面からだったら、様子を聞きたいという気持ちがあるからだろうと思われた。

八王子へ近づいて、今度は逆に驚いたことは、丸焼けといわれた町がすっかり屋根で埋まっているようにみえたからだ。ここは東京と違い、殆ど土着の人で、疎開もせずにいて焼けだされたので、既にこのようにバラックができたものだろうと思った。しかし、電車から降りて、一歩町へ踏み入れてみると、駅を始めまったくの間に、間に合わせに出来たバラックばかりで、応召前の姿はどこにもなく、まるで違う土地へ来た感じで、すっかり戸惑ってしまった。駅前には、元の場所に交番が出来ていて、巡査が勤務していたので立ち寄り、身分を証して警察の模様を聞いてみると、本署の建物は残っているというので、ホッとした。そこへ荷物を預けて、歩いて署まで行ってみると、なるほどすっかり焼けてしまった中に、署だけがポツンと残り、すすけた姿が、戦災当時の火の恐ろしさを物語っていた。

国破れて山河ありというが、無数に散在する島々の姿は、敗戦の痛手などどこにも見られず、いたってのどかな風景だった。上陸地点大竹港には夕方投錨し、翌朝すなわち昭和二十一年五月十八日に、五年ぶりで故国の地をしっかりと踏みしめた。ここには海水潜水予校のあったところだということだが、爆撃の跡もなく、兵舎などもすっかり残っていて、そこで身ぐるみ消毒されて、とにかく無事で帰って来たというお祝いに、量は充分とはいえなかったが、赤飯をいただいたときは、やはり誰の顔にもホッとした色が隠しきれないようだった。乗船地で預けたお金や、郷里までの旅費や、携行食糧の乾パンなど貰ったり、復員証明書を受けたりで二日はかかり、二十一日に各方面ごとに列車に乗って、入隊以来辛苦を共にした多くの戦友とあっけない別れを告げて郷里へ向かった。

列車が進むに連れ、沿線の被害状況のあまりのひどさには、まったく涙も出ないほどの痛ましさだった。町という町は、殆ど焼けただれた鉄屑と土蔵だけを残すのみで、その間に焼けトタンで囲った乞食の巣のような家がポツポツ出来ている程度だ。特に広島市の惨状は徹底したもので、一木一草も残さないとはこのことかと思った。しかし、不思議なことに、鉄道施設は殆ど残ったのか、復旧したのか知らないが、元のままのようだ。

兵庫県に入って赤石、神戸から大阪、京都にいたる間は、まるで焼け野原の中を走っているようだった。京都で北陸線経由で新潟県内へ入るものと、東海道線をのぼって東京から福島、宮城へいくものとに分かれたが、俺は妻子のことより職場の方が余計心配だったので、まず八王子へ廻って、復職出来るもたのかどうかを確かめてから郷里へ戻ることにし、宮城、福島組と共に東海道線をとることにした。

葛城丸は、新鋭空母として、就航後まもなく空襲を受けて飛行甲板をやられてしまったとか、悲運の巨船だそうだが、近づいて見ると、その堂々たる雄姿は見上げるばかりで、船内へ入って更にその巨大さに驚いた。三段に仕切られた兵員収容室は、飛行機の格納庫だったというが、各階一千人を収容できるという広さで、向う側まで見通せないほどだ。甲板は大きく隆起して、小山のように無様な姿となっていたが、その広さにも一驚した。その周囲に無数にあったであろう機銃はすべて取り外され、ただ丸いベランダ風の座席だけが残っていた。更に内部へ入って見ると、大小の部屋が無数にあって、うっかりすると迷子になりそうだ。その中の一室に、内地の主な都市の罹災状況が地図によって示されていた。それによって初めて、ひどい空襲の被害が分かり、慄然とした。

大東京を始め、全国の主な都市はほとんど全滅で、八王子市もわずかに周辺が残っただけで、まる焼けになってしまったことが分かった。妻子は故郷へ帰しておいたから、無事だったと想うが、職場の方はどうなったのだろうか、果たして元の職に返れるだろうか、もし何もかもメチャクチャになっていたとしたら、一体これからどうして生活していけるだろうか、新たな不安が黒雲のように襲いかかってきた。かてて加えて、乗船以来食事の量があまりに少なく、到底満腹とはほど遠かったから、前途の食糧不足が思いやられて、ここで初めて敗戦の悲哀をしみじみ感じさせられた。

それでも始めの二、三日は、海上は静かで、快適な航海だったが、船が台湾海峡にさしかかったころ、ものすごい暴風圏に入り、この巨船の飛行甲板にまで波しぶきが上がった。しかし、艦内にいると、暴風雨など一向に感じられない安定さだった。五昼夜走ったころ、左舷に九州の灯を見たときは、更に故国へ帰る喜びが胸に迫った。一方上陸後の身の振り方等について、深刻に心配しだした者がだいぶいた。やがて艦は、富後水道から瀬戸内海に入った。

昭和二十一年四月もすぎたころ、突然帰国が実現することになり、部隊はサンジャ港ちかくの仮兵舎に集結を命ぜられた。もうすっかり諦めてたこともあった懐かしの故国へ帰れるというので、誰もかれも浮き浮きしていた。一つ心配なのは、各人の持ち物を検査する段になって、掠奪品と認められるものは取り上げられるばかりか、その所属部隊の乗船も止められるといわれたことだった。自分もしても、一つでも多く内地へ持ち帰りたいし、見つかったら大変だしと迷ったあげく、それまで大切に持っていたスケッチブック二冊、写真数枚、革ランドセル兼背嚢なども涙を飲んで焼いてしまった。しかし、衛生材料なら持ち帰れるというわけで、部隊で手持ちの包帯、ガーゼ、外用などを各人に分配した。ところが、他の部隊(野戦病院など)で、余った衛生材料を敵に渡すのは癪だからと、大量にあるものを焼き払ったことが敵さんに分かり、衛生材料といえども軍用品はひと品も持ち帰りまかりならんとされて、全部またとりかえされてしまった。

いよいよ乗船のときが迫り、船は元航空の艦の葛城丸に決まったとの発表を聞いて、みんなトキの声を上げて喜んだ。これで本当に故国へ帰るれる、そして可愛いい妻子に会えるというだけで心がわくわくした。内地の状況はどうなっているのか、住宅は、食糧は、仕事は、何もかも想像もできないほど困っているかもしれないのだが、しかし、そんなことはどうでもいいような気がした。とにかく故国へ帰るのだという一事だけが我々を有頂天にさせた。乗船地は、サンジャックという、ただ船が入れるだけの入り江で、桟橋も、倉庫もないような、港とは名ばかりのものだった。しかし、かっては日本軍の補給基地だったので、輸送船が数隻、赤錆た船腹を見せて沈没していた。憧れの帰国船葛城は、遥か沖合に雄姿を横たえていた。ハシケに乗る前に、海岸の砂原で各人の持ち物全部を天幕に並べて、英軍将校の検査を受けたが、それは実に形式的で、一寸見ただけで全部オーケーだった。こんなことなら、あれもこれも棄てるんじゃなかったと悔やまれたが、後の祭だった。それでも、毛布一枚、天幕一枚、夏衣袴ひと組、現地の刻み煙草、米など決構大きな「リック」に一杯あった。

やがてはハシケに乗り込む番がきた。乗った!さらば!仏印の地よ。悠久の歴史を秘めて流れるメコンの流れ、虎がいるというカンボジァの平原。小パリといわれる美しいサイゴンの町。すべて再び訪れることはあるまい永久の別れだ。想えば故国、宇品港出港以来幾度か繰り返した船出だが、おそらくこれが最後だろうという感傷も手伝って、何かしら、寂しい気持ちだった。

従軍記はこれでおしまいです。

祖父は帰国後、三女をもうけ、平成四年一月十六日、享年七十八歳で亡くなりました。

生前はお酒好きで寡黙で几帳面な人というイメージしかありませんでした。戦争に関しても、「マラリアで死ぬ思いをした」ということしか聞いてなかったので、それで帰国したのかなぐらいに思っていました。まさか砲撃を掻い潜るような体験をしていたとは知りませんでした。

全体を通して戦争が日常の延長にあることを強く意識させられました。それだけにあれだけ大変な目にあっておいて、「もう戦争はこりごり」が感想というのも色々と考えさせられました。

この従軍記のブログ化は原本をまとめおこした父をはじめ、母にも大分手伝ってもらい、感謝しています。

最後にここまで長々と読んで頂いてありがとうございます。従軍記というと私達とは関係の無い遠い昔の出来事のように思ってしまいますが、昭和十六年にブログがあったらこんな感じなんじゃないだろうかという具合に、気楽に読んでいただけたら幸いです。